『ショパン』2024年4月号p.66-67より

あおぞら音楽社代表の北島京子は独立前、音楽出版社の(株)東京音楽社(現「(株)ハンナ」社)に勤務していました。その間、同社創業社長の内藤克洋氏(1927~2018)の下で、ピアノ月刊誌『ショパン』の創刊に携わりました。その『ショパン』誌に、40周年を記念して創刊当時の思い出を書くようハンナ社長の井澤彩野氏(1964~2024)から勧められ、2023年6月号から寄稿を始めました。

以下に、12回連載となった「【祝!『ショパン』生誕40年】「草創期」を支えた出来事・人々・ウラ話」の記事を、各回タイトル掲載写真とともに紹介します。

『ショパン』2024年4月号p.66-67より

40年前までクラシック界では

子どもの教材にジャズはなかった!

ジャズにはピアノを貸さなかった!

こんな旧弊や垣根を軽々と乗り越え

裾野を広げてくれた三枝成彰氏と加古隆氏

令和の今、出版物としての「ピアノ導入教本」や「初心者用ピアノ教材」はまさに百花繚乱。色とりどり個性的で、楽しくセンス良く、有意義に工夫された教本・教材が満ちあふれている。振り返って昭和50年代。「お稽古ごと」の1位は常に「ピアノ」で、ピアノの先生は営業しなくても自然に生徒たちが集まってきた「ピアノ・レッスン全盛期」。…にもかかわらず、そこで最も多く使われた導入教本は「バイエル」だった。1881(明治13)年に日本に持ち込まれて以来「バイエル」は1世紀にわたって君臨し、日本の文化になった。(後に「バイエルを超えた」と言われる樹原涼子氏の「ピアノランド」の登場は、もっと後だ。)

そんな「バイエル」の日本導入からちょうど百年目の1980年、三枝成彰氏(当時の表記は「三枝成章」)による「バイエルであそぼう~連弾と2台ピアノのための」(音楽之友社)が刊行された。斬新だった。モノクロで眠くなる平面的なバイエルの音楽が、パステルトーンあふれる多彩な絵物語に、イキイキしたアクセントある標題音楽に、グラデーション豊かな陰影ある立体的な響きに変身していた。三枝氏の愛ある子ども教本へのまなざしに驚いた。

実は3年前の1977年、三枝氏はバリバリの現代作曲家として、旧西武ユネスコ村の野外劇場にミニマル音楽の騎手テリー・ライリーを招き、高橋悠治、一柳慧ら前衛作曲家を集めた夜通しライブの現代音楽祭「メディア3」をやっていた。あの少し先鋭的で長髪の三枝氏が、この温かいバイエルの編曲家なのかと感じ入った。

続いて3年後の1983年6月(『ショパン』創刊の⑤ヵ月前)、カワイ出版から子どものためのピアノ曲集「ブルドッグのブルース」が出た。刊行記念セミナーを聴きに行った。面白い!「マリーさんの羊は舞踏会」とか「ケンタッキーフライドモンキー」などの曲名。十二支の各動物にキャラクターと短いストーリーが与えられ、ラグタイムあり、ブルースあり、ロックンロール、ボサノヴァ、ワルツにマズルカ、ポルカにバラード、フォスターのパロディまであり、ウィットに富む構成の中に、楽しくも胸キュンとなるあの「三枝サウンド」が充満していた。子どもの演奏用曲集とはいえ、教える指導者が洒落とあそび心を身に着けるうってつけの教材ではないか。

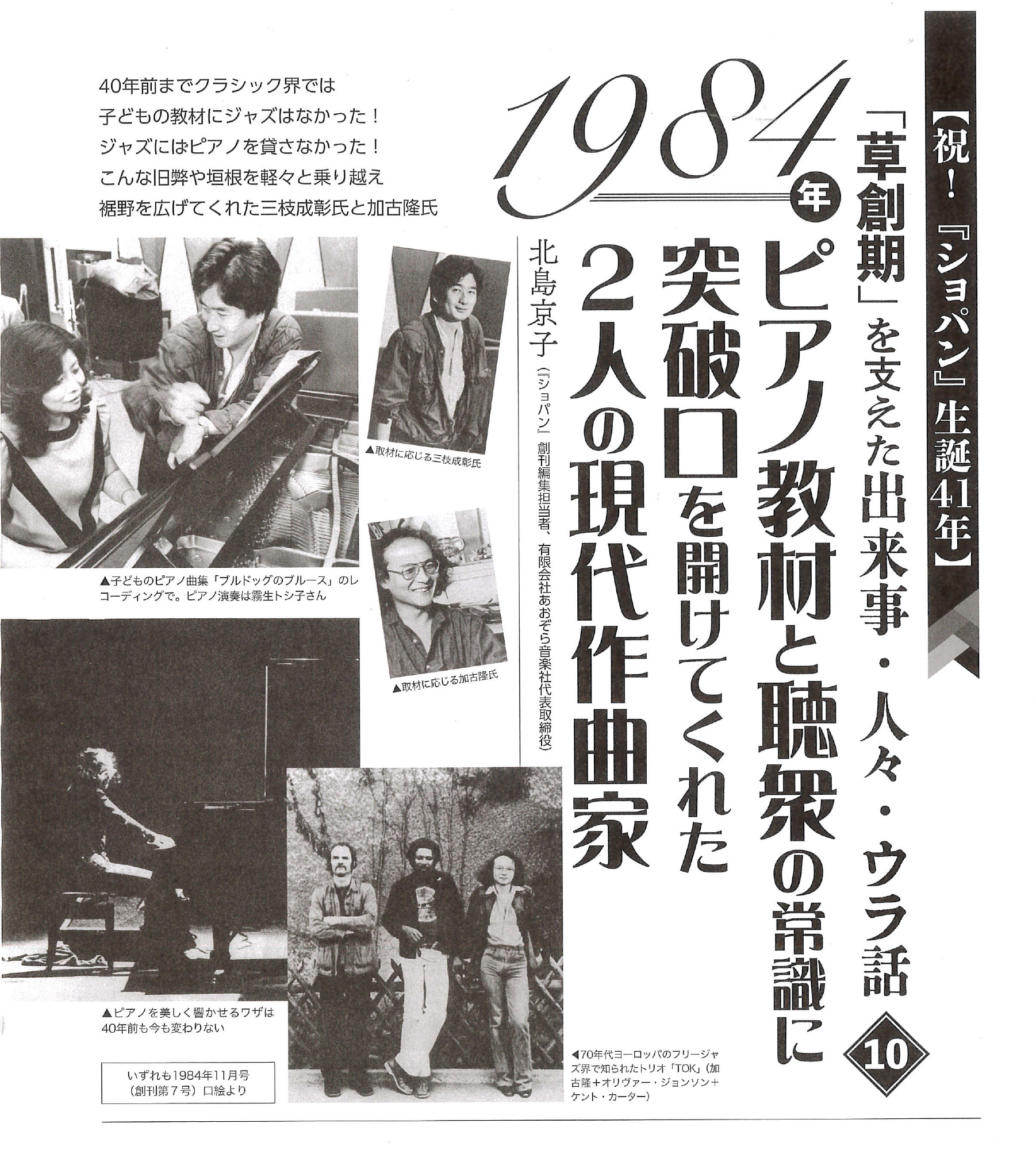

1年後の1984年5月、「ブルドッグのブルース」のレコーディングが行われた。まだ無名の『ショパン』に、三枝氏から名指しで「ショパンさん、ぜひ取材に来てください」と連絡があったことが嬉しかった。これがご縁で、翌1985年からは三枝氏のアレンジによる楽譜を連載できることになった。無名の雑誌に書いてくださることに深く感謝した。

なお、この「ブルドッグ」スタイルはその後、子どものためのピアノ曲を創作する後進たちに大きな刺激と影響を与え続けた。「ブルドッグ」の数曲は今も「ピアノ発表会の定番レパートリー」であり続けている。

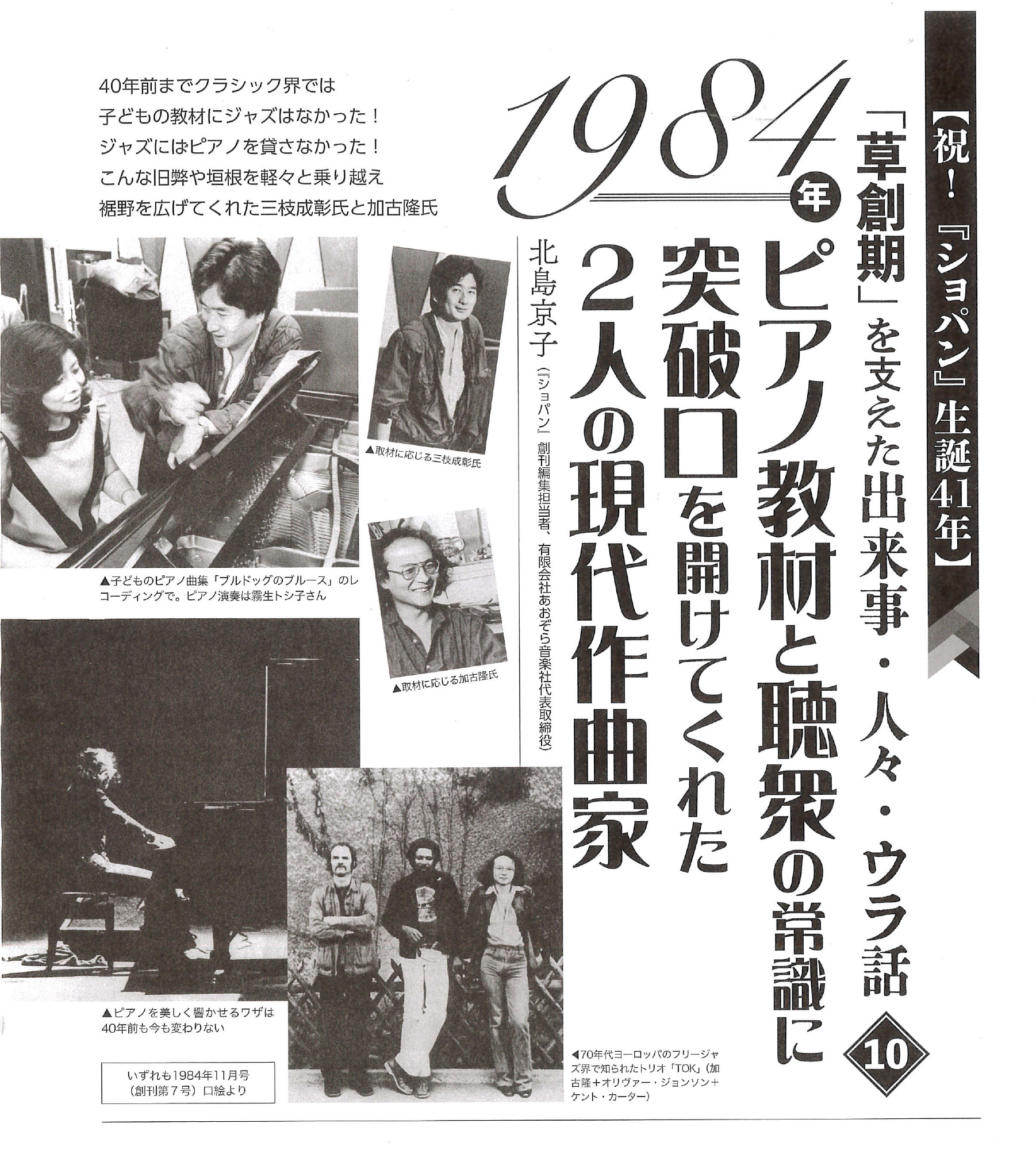

映画や劇音楽の作曲で有名なピアニストの加古隆氏は、ショパン創刊時の41年前はフランスで名が知られたフリージャズの演奏家だった。東京藝大作曲科に学び同大学院を出た後、パリ音楽院でメシアンに師事し現代音楽を追求した。在学中からフリージャズのトリオ「TOK (トーク)」を結成し即興演奏を行い、1980年に帰国。その折、空いたアパートには同じメシアンに師事する後輩のピアニスト藤井一興さんが入ったと言われる。

「パリは燃えているか」(NHK『映像の世紀』のテーマ曲)で日本全国に加古隆の名が知れわたるのは、ずっと後の1995年以降のことだ。

創刊して間もない『ショパン』に連絡が入った。

「ジャズには貸さないクラシックの殿堂の東京文化会館で、このほど初めてジャズの即興演奏をする加古隆です」。加古隆、その名前とお顔だけは存じあげていたが、お目にかかったことはない。よくぞ『ショパン』に連絡をくださったと喜びつつ、「しかし東京文化会館が貸さないジャズ・ピアニストに、今回はなぜ貸すことにしたのだろう?」と、お話をうかがいに代々木上原のスタジオを訪ねた。

流暢で明晰な関西弁の加古氏のお人柄に触れ、品格あるピアノの音を聴いているうちに、疑問は氷解した。

眼の前で演奏する加古氏の音から、クラシックかフリージャズかと分類することはナンセンスと気づいた。「フリー」とは、調性やリズム型の有無のことではなく、「どうすれば音楽の喜びを閉じ込めずにいられるか。演奏者は特殊なエネルギーを聴衆に向かって放ち、聴衆もそれを受け留め返してくる。このやりとりの中で即興的に音楽を創っていく。大切なのはこのフリーな心」とのこと。「この点、作曲と即興の両方をやってきたのは、ラッキーだった。メシアンも作曲をやる人はみな即興をやったらいいと言っていた」。

なお、即興演奏で陥りやすいワナに「手くせ・指くせ」があると話す。「これらからも自由であることが大事」と言う。加古氏が「良い音を出すために、毎日『ハノン』を練習している」とてらいなく堂々と言えるのは、その自由さを得られるからなのだろう。これまで知っているジャズ・ピアニストで「ハノンを練習している」という人にお目にかかったことはない。加古氏の音から『ハノン』の奥深さが感じられる。

『ショパン』創刊7号の発行から2か月後、東京文化会館大ホールに初めてジャズが流れた。伸びやかな極上の響きが場内を満たした。加古氏がベーゼンドルファーの愛用者であることはずいぶん後で知った。