『ショパン』2023年12月号p.68-69より

あおぞら音楽社代表の北島京子は独立前、音楽出版社の(株)東京音楽社(現「(株)ハンナ」社)に勤務していました。その間、同社創業社長の内藤克洋氏(1927~2018)の下で、ピアノ月刊誌『ショパン』の創刊に携わりました。その『ショパン』誌に、40周年を記念して創刊当時の思い出を書くようハンナ社長の井澤彩野氏(1964~2024)から勧められ、2023年6月号から寄稿を始めました。

以下に、12回連載となった「【祝!『ショパン』生誕40年】「草創期」を支えた出来事・人々・ウラ話」の記事を、各回タイトル掲載写真とともに紹介します。

『ショパン』2023年12月号p.68-69より

作品が作られた当時の楽器や演奏法を掘り起こし当時のショパンの「響き」を再現創造する試みは崇高だ。

想像の向こうに正解はなく、美しい底なし沼に身をゆだねるようなものだから

『ショパン』編集長の内藤克洋(1927~2018)は、「純正調フェチ」だった。純正調とは、和音でうなり(ビート)を生じさせずにピタッとハモる響きのことだ。この純正な音程は、自然倍音列に発した自然音律に存在する。

若い頃コーラス活動に親しみ、雑誌『合唱界』を発行し、ウィーン少年合唱団招聘の日本事務局を受け持っていた内藤編集長(連載第3回と4回参照)が、合唱のハーモニーに敏感だったことは察しがつく。「純正律」や「調律」の理論は知らなくても、「純正調」の響きを体得し、「純正調」のことばに脊髄反射するのもわからないではない。『コールユーブンゲン』の有名な序文に「練習には初めは楽器を用いずに行うこと。伴奏には平均律によるピアノを用いてはならない」と書かれているのを引用しては、「平均律のピアノが音感を損ない、歌の基礎練習を邪魔する。これは何とゆゆしきことだ。みんな純正調で育つべきだ!」と力説する癖があった。

そんな内藤編集長が、平島達司氏(1911~1986)との出会いから「ピアノにおける古典調律」を知り、「平均律」の実態を知り(ヨーロッパでは字義通りの12等分平均律ではなく、古典調律に近づけて微調整されることが多い)、ピアノ関係者に古典調律の存在を知らせたいと念願し、『ゼロ・ビートの再発見』(本篇と技法篇の2冊)が刊行されることになった。『ショパン』創刊の2ヵ月前だった。

古典調律法は、5度または3度の和音のどちらかを純正に取る調律である。5度の和音を純正にする方法は、ギリシャのピタゴラスによって開発され、3度を純正にするミーン・トーン調律は、16世紀に生まれた。しかしミーン・トーンでは♭2個までと♯3個の調までしか演奏できない。この不便を改良するために、ドイツのオルガン奏者だったヴェルクマイスターが、ミーン・トーン調律とピタゴラス音律を組み合わせ、すべての調を演奏できる調律法を1691年に発表した。変化記号の少ない調(ハ長調など)では透明で和声的なミーン・トーン音律となり、変化記号の多い調(嬰ハ長調など)では緊張感のある旋律を作るピタゴラス音律となる。

バッハは調によって曲調が変化することを実際に24の調で楽曲を作って試みた。それが「Das Wohltemperierte Klavier」(うまく調律されたクラヴィア)で、日本では「平均律ピアノ曲集」と訳されているが、実態は平均律ではなく、ヴェルクマイスター調律を使って24の曲調の変化を実験していたのだ、と平島達司教授はさまざまな歴史的根拠と数値データで説得してくれた。ここから『ゼロ・ビートの再発見』という古典調律復権の本作りが始まった。内藤編集長の「純正には旋律的純正と和声的純正があるんですね」と、子どものように夢中になる純正調フェチを憎めなかった。

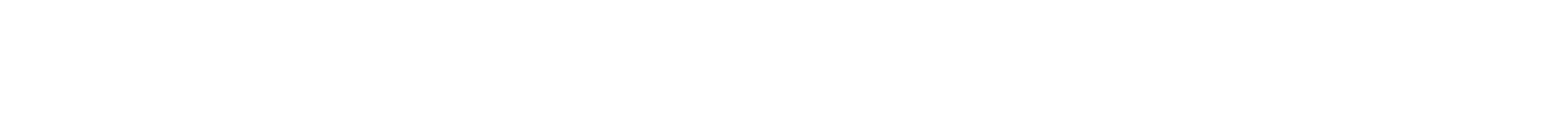

そうこうする1983年の春、ロンドン在住の内田光子氏が、日本で「モーツァルト・ピアノソナタ全曲演奏会」を開き話題になっていた。その際に使われている調律が古典調律だとささやかれ、これに鋭く反応した内藤編集長は、新聞記者を使って、帰国中の内田氏からウラを取ることに成功した(右ページ新聞記事)。使っていた調律はヴェルクマイスター第3法だった。まさに制作中の平島教授の『ゼロ・ビートの再発見』の理論を肯定し裏づける、どんぴしゃりの演奏取り組みだった。

喜んだ内藤編集長は「内田さんから本のオビに入れる言葉をいただこう」と言い、私が目白の内田邸にうかがった。しかし内田氏はこの本への共感を示しながらも、優しく、きっぱり、こうおっしゃった。

「わたくしの中では、この調律法を採用した意図はハッキリとあります。意にかなった調律です。でも演奏側に重要であっても、聴衆にこの調律によるわたくしの表現効果が伝わるかどうかは、紙一重のきわめてデリケートな世界。どの調律を使っているかは問題ではない。演奏にはもっと重要な要素がいくらでもある」と。

内田氏は、古典調律の理論と技法を見事に理解していた。推薦の言葉はいただけなかったが、テンポ良く滑舌良く語るチャーミングな内田氏に惚れ惚れした。

その1年後、『ショパン』創刊号の巻頭インタビューをお願いすると、上機嫌で応じてくださった。が、「調律のハナシは無しよ」とウインクされた。

創刊の少し前、日本国際音楽コンクールで優勝した岡田博美さんと、毎日コンクール優勝のチェリスト鈴木秀美さんが2人で行ったリサイタルでは、古典調律の採用を公表していた。そのピアノは内声部が美しく浮かび上がり、チェロとよく融合した。

時は2023年10月、ワルシャワで「第2回ショパン国際ピリオド楽器コンクール」が開催された。本誌『ショパン』取材班が現地に飛び、この12月号で特集が組まれている。

世界から集まったコンテスタントは、日本人が一番多かったという。アクションも、弦の張り方も、フレームも、鳴り方も、奏法も、すべて現代のモダンピアノと異なる繊細きわまる楽器に、よくぞ多くの日本人が挑戦したものだ。

用意された6台のピリオド楽器(オリジナル、レプリカ含めて)のうち、ショパンが好んだプレイエル(1842年製)とエラール(1838年製)が多く選ばれたらしい。平均律ピアノの市販が始まったのが1864年。すると1849年に亡くなったショパンが使っていたピアノは平均律よりも、恐らくヴェルクマイスターなどの不等分音律を用いた何らかの古典調律であっただろう。その響きを想像してみたい。

今回の使用ピアノは「調律は平均律、ピッチは430Hz」と公表されているが、ヨーロッパのコンサート・チューナーが行う「平均律」は勘と技術を凝らした職人芸であり、実質は字義通りの平均律とは異なると確信する。高名なピアニスト(例えばコルトーなど)の現存するレコード音源に、かなりの数のヴェルクマイスター調律法が実在することが判っており、コンサート・チューナーの仕事には、平均律からヴェルクマイスター調律に近づけ調整することが含まれていると平島教授は語っていた。現代の今も、調律には奥深い秘密のワザが隠されている。