『ショパン』2024年1月号p.70-71より

あおぞら音楽社代表の北島京子は独立前、音楽出版社の(株)東京音楽社(現「(株)ハンナ」社)に勤務していました。その間、同社創業社長の内藤克洋氏(1927~2018)の下で、ピアノ月刊誌『ショパン』の創刊に携わりました。その『ショパン』誌に、40周年を記念して創刊当時の思い出を書くようハンナ社長の井澤彩野氏(1964~2024)から勧められ、2023年6月号から寄稿を始めました。

以下に、12回連載となった「【祝!『ショパン』生誕40年】「草創期」を支えた出来事・人々・ウラ話」の記事を、各回タイトル掲載写真とともに紹介します。

『ショパン』2024年1月号p.70-71より

祝『ショパン』生誕41年!

今回は、創刊号以来14年半にわたり

最長連載・最多寄稿家として本誌を元気づけてくださった

大村典子師を仰ぎ見たい

『ショパン』編集長の内藤克洋(1927~2018)は、幼少期に患ったポリオによって生涯を松葉杖と車イスで過ごした。転んでもただでは起きない粘り強さで音楽出版社(東京音楽社)を創業、幾多の試練を経て、本誌『ショパン』を遺した。

その内藤編集長を烈しくインスパイアしたのが、大村典子というエネルギーのかたまりのような傑物、いや倍音豊かなソプラノの声を持つ可愛い小柄の先生だった。

出会いは『ショパン』創刊前の1980年初頭。大村典子講師によるピアノ教師セミナーが各地の楽器店で大評判となっていた。さっそく内藤社長は近郊の楽器店に足を運び、セミナー会場の最後列に席を取った。大村講師が登壇するや、その一言一句、一挙一動に耳目を釘づけさせ、「すごいインパクトだ!」とうなったのだった。一度出会ったら忘れられない。アレグロな語りとともに、小柄な全身から放つ強烈なオーラが、受講者の心に光を注ぎ込む。

41年前、ピアノ教師のセミナーと言えば「バッハの装飾音の弾き方」など、ほとんどが演奏技法をテーマにする時代だった。そんな中、大村氏は「ピアノのおちこぼれ救済法」を引っさげて登場。教師に共通の悩みをすくい上げ、ずばり解決法を示した。具体例が満載だった。カセットテープで自身の生徒たちの演奏の変化を聴かせ、子どもたちとの対話のやりとりを聞かせた。大村式レッスン風景が手にとるように伝わってきた。

斬新なセミナーに口をあんぐりさせ、慌ててメモを取っていた受講者たちは、やがて笑い、うなずき、涙腺をゆるませていった。そしてセミナーが終了すると大村講師を囲んで大きな輪ができた。街のピアノ教師たちがそれまでの気どりを捨て、「ホンネ」を語るようになった瞬間だった。同時にそれは、内藤社長の大村講師への共感が敬意に変わった瞬間だった。

ピアノ新雑誌の準備のさなか、内藤社長は思いたった。

「よし、雑誌の中に【ピアノ教師向けページ】を独立させて設けよう。そこは「大村典子の責任編集(注)」でユニークに行こう!」。嬉々として一計を案じたつもりの内藤社長を、編集部はハラハラ見守った。

「大村先生のお名前を利用したい魂胆だな」、「きっと断られるわよ」と苦笑する社員たち。内藤社長は「いや、意外に受けていただけるのでは」、「大村さんにはある種の天才的な【編集力】がある!」と。2時間半のセミナーの構成力や、著書『ヤル気を引き出すピアノのレッスン』(音楽之友社)の構成センスから直観したのだろう。

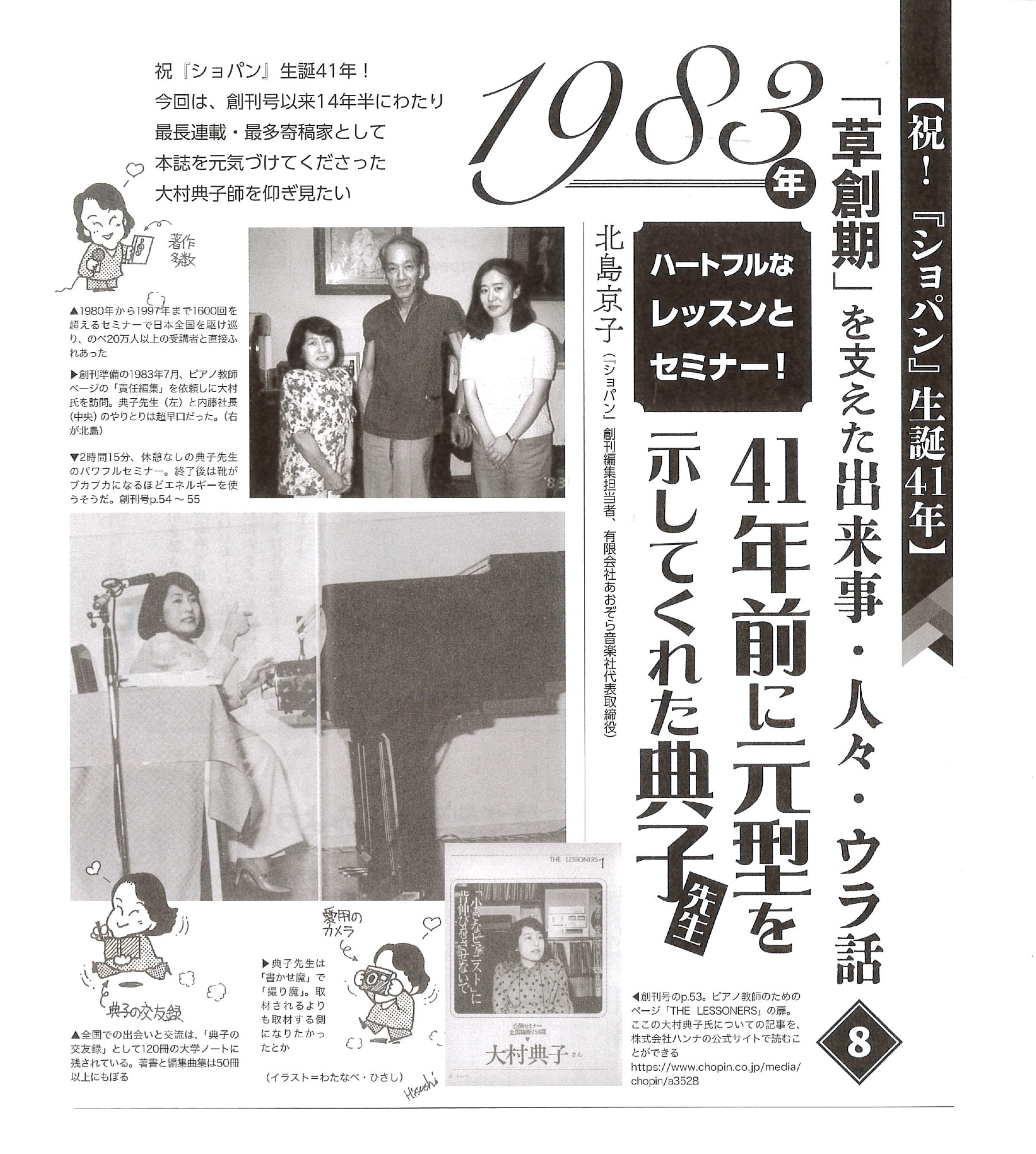

依頼のため、川崎の大村先生宅を訪問する内藤社長。そのカバンを持って私も同行した。結果、案の定、大村先生からは「あたくしに責任編集は荷が重すぎます。でも、できることは協力させていただきます」と丁重に断られたのに、内藤社長はしょげるどころか、ますますヤル気の表情になった。

先生と一言でも言葉を交わした人は「大村典子の交友録」なるノートに何か書くことになっている(ノートは、挨拶、出会いの感想、即興の詩やイラスト、シール、写真などで埋まっていた)。内藤社長が交友録に何かを書いた同じ日の午後、先生宅への訪問客に編プロ「スーパーボウル」の代表・金子卓氏がいた。交友録に文字を残したお陰かピンときた典子先生は、すぐ内藤社長に金子氏を紹介してくださった。この金子氏が「ショパン」という誌名を提案してくれた(2023年6月号・第1回記事参照)。典子先生が仲人として「ショパン」の名付け親を引き寄せ、新雑誌が誕生した。創刊して41年、典子先生は大恩人である。

続いて先生は創刊号から毎号、全国の親しいピアノ教師や音楽業界はじめ各界知人をたくさん紹介してくださり、記事にしてくださった。1997年にセミナー講師を引退なさるまで14年半にわたり典子先生は長期連載・最多寄稿家となった。

(注:80年代当時、「筑紫哲也=責任編集」などのようにスターや著名人を「責任編集」と表紙に掲げたムックや編集書籍がよく売れた。「責任編集」とは、実際の編集作業ではなく、企画と執筆者の人選を行うのがメインの仕事)

セミナー講師として、また多数の著作の編著者として絶頂期にあった1997年、典子先生は音楽から看護教育の世界へとドラマティックな転身を果たす。看護関係者から請われて新設の宮崎県立看護大学の教授となり、宮崎に赴任することになったのだ。いかにも急な出来事に映った。それは人気絶頂だった山口百恵が惜しげもなく潔く結婚引退し、ファンを寂しがらせたことと同じだった。

しかし典子先生は納得して看護教育に移ったのだ。幼少期、病弱で寝たきりの日を過ごしたこと、家族の愛情と周囲の理解に恵まれて自信をつけ努力して自立した、その時、音楽が生きる力を与えてくれたこと、これらがベースにある。そしてピアノ教師となる前、典子先生はヴィヴァルディ研究家として国際的に評価された音楽学者だった。若きヴィヴァルディがなぜ「ピエタ(慈悲)」という養育院で、身寄りなく身体にハンディのある少女たちのために38年間も音楽教師として勤め、彼女たちに次々と作品を提供していたのか。演奏させることで生きる勇気を与えていたことを典子先生はよくわかっていた。(『新グローヴ世界音楽大事典』(1995年、講談社)の大項目「ヴィヴァルディ」約2万字の監訳も見事だった。)また、親しんだナイチンゲールの著書『看護覚え書』から、看護師は医師の補助的職業ではなく、「人間本来の生命力を引き出す専門職である」という看護の本質をわきまえていた。それも転身の重要な動機となっていたのだろう。

「ヤル気を引き出す」、「生命力を引き出す」は、典子先生の根本テーマだ。セミナー対象はピアノ教師から始まり、学校や教育委員会、企業の人材育成へと広がり、看護における「患者のヤル気を引き出す」へと発展した。

今でこそ根づき、日常的に当たり前となりつつある次のテーマは、どれも1980年以来、大村典子氏がまちがいなく先駆けて提唱し元型を作ってきたものだ。

「ピアノのおちこぼれ救済法」、「生徒のタイプ別・グレード別選曲法」、「選曲とアレンジと企画でエンジョイ!発表会」、「アンサンブルの取り入れ方」、「指1本でもできるファミリー連弾」、「ドレミふりがな付き楽譜」、「テーマ別・曲集づくり」(世界のお国めぐり、歳時記、お祭りと踊り、暮らしと遊び、メルヘンとファンタジー、日本の歌といったテーマ別編集は、今どれも後進たちの模範となっている。誠に大村典子氏は編集企画のセンスに富んでいた。)

そんな典子先生が2023年11月のある日、かつてと変わらぬお元気な姿で「ショパン編集部」を訪問されたと聞く。ハンナ社代表の井澤彩野氏によれば「30数年ぶりの邂逅だった。典子先生はコミュニティで「第九」の映画会を主催・解説するにあたり、かつて『ショパン』誌に書いた「第九の日本初演に関する記事」のバックナンバーを探しにいらっしゃった」と言う。その行動力と情熱に乾杯! ありがとうございました典子先生!