『ショパン』2023年9月号p64-65より

あおぞら音楽社代表の北島京子は独立前、音楽出版社の(株)東京音楽社(現「(株)ハンナ」社)に勤務していました。その間、同社創業社長の内藤克洋氏(1927~2018)の下で、ピアノ月刊誌『ショパン』の創刊に携わりました。その『ショパン』誌に、40周年を記念して創刊当時の思い出を書くようハンナ社長の井澤彩野氏(1964~2024)から勧められ、2023年6月号から寄稿を始めました。

以下に、12回連載となった「【祝!『ショパン』生誕40年】「草創期」を支えた出来事・人々・ウラ話」の記事を、各回タイトル掲載写真とともに紹介します。

『ショパン』2023年9月号p64-65より

編集長・内藤克洋(よしひろ)は生前いくつもの雑誌創刊を手がけたが、『合唱界』・『ムジカノーヴァ』・『ショパン』には一連のつながりがあった。今回は『ショパン』が世に出るまでの水面下の話である…。

社員たちが知る内藤克洋(1927~2018)にこんな伝説がある。

「社長には若くして亡くなった妹さんがいて、その人は毎日コンクールに入賞したほどのピアノの腕前だった」。そしてピアノ雑誌創刊への発意には「今も続くこの妹への思いがあったのでは」という。しかしもっと別の具体的な動機もあっただろう。

『ショパン』創刊(1983年12月)からほどなくして、東京音楽社(創刊時の版元)に一人の来客があった。「矢島です」と名乗るその人は、ハンチング帽をかぶり自由業の風情で、背が高く色白で温厚な顔は、やや日本人離れしていた。

「矢島さん!お久しぶりですね」、「いやぁ内藤さん、昔と変わってませんね…それにしても良い雑誌ができたじゃないですか」などと話している。いったい誰だろう。

後で内藤社長に訊ねると「矢島繁良さんだよ、矢島さんとは『合唱界』からのつきあいで、『ムジカノーヴァ』を一緒に創ったんだよ」と言う。「ええ~っ!?」と驚き、「『ムジカノーヴァ』って、あの音楽之友社から出ているムジカノーヴァのことですか?」と確かめると「そうだよ、言わなかったっけ?」。「言ってません、初めて聞きます。私、地方の女子高時代、地元の楽器店から毎月『ムジカノーヴァ』を取り寄せて「ミクロコスモス」の連載を大事にファイルしてたんです!」と言うと、「へえ、そりゃ熱心だね。あれは矢島さんの企画だったよ」と内藤社長。「ええ~っ!?」と再度。

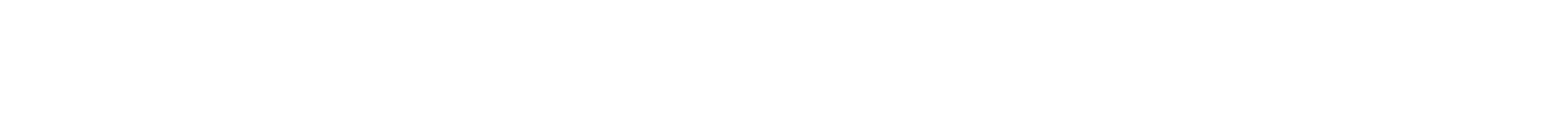

『ショパン』の先輩になるピアノ専門誌『ムジカノーヴァ』は、1970年12月に矢島繁良氏と内藤社長の手によって創刊され、後にそれを手放したのだと言う。

矢島繁良氏(1924~2007)は、東京工業大学の学生時代から仲間の吉本隆明(吉本ばななの父)や奥野健男らとともに「大岡山文学」で評論活動を始め、その後、東京大学に入って美学を修めた音楽評論家だった。内藤社長は全音楽譜出版社勤務時代に立ち上げた雑誌『合唱界』を背負って1965年に独立、東京音楽社を創業。『合唱界』や『音楽生活』などの雑誌発行とともに、ロングセラーとなった「第九」のカタカナ振りがな付き楽譜をはじめ多くの単行本を刊行してきた。矢島氏は寄稿者として『合唱界』を支えてくれたという。そして大橋多美さんという、ピアノに通じソルボンヌ大学で音楽理論を学んで帰国し矢島氏の秘書となった女性と結婚し、新しいピアノ雑誌を構想していた。それが『ムジカノーヴァ』の原点だった。

矢島氏は文筆家としては内藤社長の先輩だったが、雑誌を市販流通させることは内藤社長が先輩だった。ムジカは専門誌なので確実に読者に届ける直接販売を考え、これを通信教材の販売実績のある東京音楽アカデミーが担当し、同時に全国の書店・楽器店で買ってもらうために書籍取次を通す仕事を、雑誌発行の実績ある内藤社長が担当した。創刊号の奥付の発行人は、東京音楽アカデミーの北川陽吉氏(ピアニスト北川正氏の父君)となっている。

ムジカ編集部は、矢島氏と夫人の多美さん、そして内藤社長という3人体制で発足した。なお80年代以降「ムジカの顔」として知られ普及に尽力した百瀬喬氏(1938~2020)が若き評論家として編集部に顔を出したのは、もっと後のことと内藤社長は言う。

創刊号誕生には、高揚感と焦燥感が漂う。ムジカ創刊号の「編集後記」を見ると、矢島氏、内藤社長、矢島多美さん三者の初々しくも力強い「創刊の辞」に心打たれる。ピアノに狭めることなく、音楽全般を視野に入れて「ムジカノーヴァ」の誌名を決めたとある。1970年のこの年、日本はピアノ生産台数が世界一となり、伸び率は年20%とある。強い日本の始まりだ。校了寸前のところで、ワルシャワでの第8回ショパン国際コンクールで内田光子氏第2位の快挙との吉報が舞い込んだ。すかさずコメントを取りギリギリ印刷に間に合わせる早ワザは、今の『ショパン』の原型だ。

地方読者からの「初の本格的なピアノ専門誌。このような本を待ってました」という声は、編集部を喜ばせたことだろう。東京の楽壇情報はもちろん、関西圏も視野に入れ、一般のピアノ教育から芸術の奥行と裾野まで取り上げ、柴田南雄の「ミクロコスモス」分析やアドルノの「音楽社会学序説」を紹介する矢島氏の先見性も光っていた。

…しかし運命はやがて、発行元の東京音楽アカデミーにこれを手放させ、紆余曲折、流転して『ムジカノーヴァ』は現在の音楽之友社に移籍されたのだった。

…時は流れ1982年。『ムジカノーヴァ』は堅実に発行を続け、ピアノ教師からの信頼篤いピアノ教育誌へと成熟していた。矢島氏と百瀬氏は引き続き音楽之友社で編集に携わっていた。

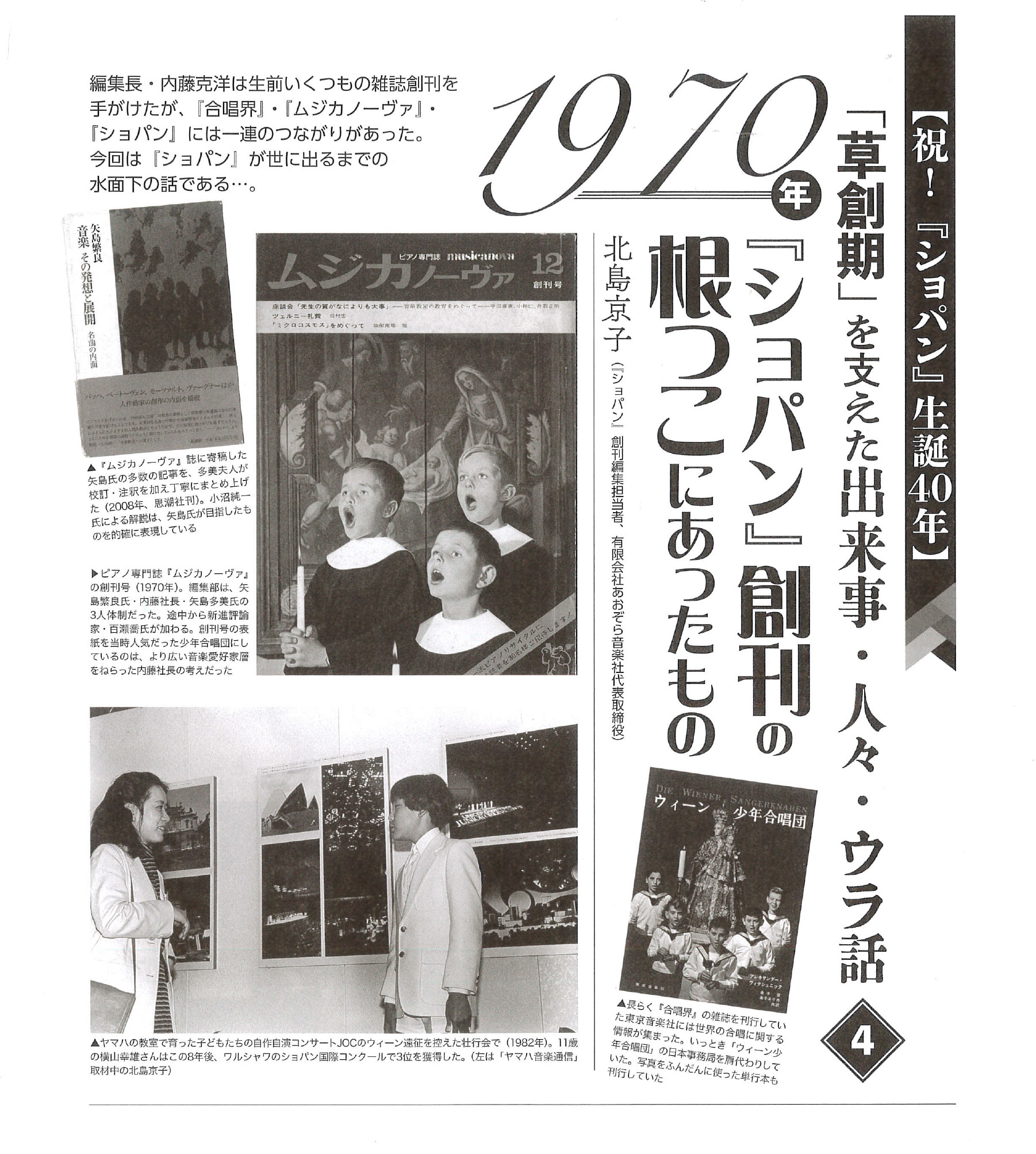

一方、内藤社長は70年代中盤から「ヤマハ音楽通信」の制作を請け負っていた。これはヤマハ音楽教室に通う生徒の親と教室の講師を結ぶ月刊新聞だ。

毎号、ヤマハの子どもたちによる自作自演のコンサート(ジュニア・オリジナル・コンサートJOC)を取材掲載していたが、ある時JOCが伝統音楽の都ウィーンに遠征することが決まった。内藤社長はすかさず自らのホームグラウンドであるウィーン少年合唱団に話をもちかけ、現地アウガルテン宮殿での交流やムジークフェラインザールでの共演を企画敢行したのだった。神聖ローマ帝国時代から続く伝統のウィーン少年合唱団と戦後の日本を代表する音楽教育システムのヤマハの子どもたちが出会い、音楽交歓をした、その天使の歌声とヤマハの子どもたちのピアノ即興が融合した瞬間、内藤社長の中で何かがハジけた。伝統や格式を超え、美学にしばられない親しみやすい自由なピアノ音楽がある!そんな確信だった。

ここから内藤社長の、一旦は挫けたピアノ雑誌への再起動がかかった。イメージをふくらませ、一気に世に放ったのが翌年創刊の『ショパン』だった。

(続く)