『ショパン』2023年8月号p64-65より

あおぞら音楽社代表の北島京子は独立前、音楽出版社の(株)東京音楽社(現「(株)ハンナ」社)に勤務していました。その間、同社創業社長の内藤克洋氏(1927~2018)の下で、ピアノ月刊誌『ショパン』の創刊に携わりました。その『ショパン』誌に、40周年を記念して創刊当時の思い出を書くようハンナ社長の井澤彩野氏(1964~2024)から勧められ、2023年6月号から寄稿を始めました。

以下に、12回連載となった「【祝!『ショパン』生誕40年】「草創期」を支えた出来事・人々・ウラ話」の記事を、各回タイトル掲載写真とともに紹介します。

『ショパン』2023年8月号p64-65より

『ショパン』と同時期に創刊し、快進撃を続けていたはずの月刊『音楽通信』が6号で休刊となった…! なぜ? 「この2誌の登場でクラシック音楽誌は多占に近づいた」と朝日新聞の評で仲間入りを認められた『ショパン』に、不安がよぎる…。

「若い層をねらう『ショパン』、文学扱い多角的『音楽通信』」と2誌を対照させて好意的に書評されたことは嬉しかった。しかし、ホメ言葉は同時に「諸刃の剣」であることをやがて知る。

創刊以来さまざまな読者・関係者から反響や話題が送り届けられ、ヤル気に逸る編集部は「もの創りには冒険が必要」、「雑誌の個性はトンがっていなければ」と、新企画や新人ピアニストの取材を提案する。…と、「なんだ、そのどこが面白い?」、「無名を取り上げるのは賭けだ、アブナイ」と却下する内藤編集長。

「マンネリは敵です。手垢の付いたものを取り上げるのは、他誌に任せておけばいいのでは」と生意気マル出しに抵抗する。…と、「ウチは実験誌じゃない」、「読まれてナンボ」、「採算取れて一人前!」と鉄槌が下る。内藤編集長が、営業部長そして経営責任者に変貌する時のセリフだ。それを見て営業部員も黙っていない。「読者は飽きっぽいけれど、保守的よ」、「編集部の自己満足で作るな、破滅する」。幼く頭でっかちな編集部はグウの音も出ない。

「センスも人徳もあり経験豊富な黒田恭一編集長も、やっぱり編集と営業のはざまで苦しんだのだろうか」と、畏れ多くも『音楽通信』と比べ、前途多難さにおののいた。

一人の人間の中でも、「夢と冒険を大切に生きたい」という純真と、「それで食えなきゃどうする」の常識がいつも葛藤しせめぎ合う。組織となれば、それぞれの役割・責任が異なるのだから、嗅覚派の「夢・編集部」と堅実安全派の「数字・営業部」の対立は宿命である。

レコード評論のページを新設することになった。ある日突然、内藤社長が「志鳥栄八郎先生のページを作る」と宣言した。「ええっ!」と驚く編集部。

『ショパン』創刊の方針として、「評論家先生に書いていただく「演奏会批評」や「レコード批評」は、他誌が立派にやっているから、あとを追うのはやめよう」という合意があった。当時は吉田秀和氏、遠山一行氏をはじめ大御所・大先生が老舗雑誌で健筆をふるっていたし、同時期創刊の『音楽通信』は編集長自らが人気評論家だった。評論は音楽ジャーナルにおけるいわば「聖域」。「ウチが真似してもかなわない」と視野に入れなかった。

ところが突然、レコード評論だ。他誌から引っ張りだこの志鳥氏、著書は多く、ラジオ出演も多い。なぜ今『ショパン』に? 脈絡が不明だ。

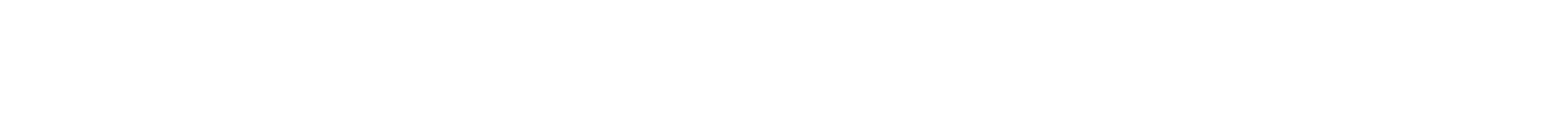

目のご不自由な志鳥栄八郎氏の手を引いて『ショパン』に現れたのが、近藤茂さんだった。志鳥氏の口述筆記を長らく務める書生で、一番弟子と紹介された。ぼくとつで真面目そうな50代、しかしメガネの奥にキラリと光る瞳は少年のように澄んでいた。志鳥氏の原稿のほとんどは、この近藤さんが聴き取り清書していた。

志鳥氏も近藤さんも江戸っ子だった。志鳥氏は(艶福家ではなかったが)女性好きで健啖家で大の酒豪。近藤さんは独身でラーメン好きでほとんど下戸だった。

志鳥氏は娯楽が少なかった昭和30年代、クラシックのLP(とりわけ海外の新譜)を良い音響装置で市民に提供する「レコード・コンサート」を主宰し、近藤さんはそれをサポートしていた。東京・信濃町の千日谷会堂で30数年以上続く名物となったレコード・コンサートは、つっかけやサンダル履きで参加できる気どりのない庶民的な雰囲気だ。志鳥氏が語る親しみやすい音楽談義は、評論ではなかった。呼ばれればどこへでも慰問に行き、網走刑務所や、閉鎖前の巣鴨プリズンでもレコード・コンサートを開催してきた。筋金入りの庶民派だ。ここが、戦後の早い時期から「第九」のドイツ語カタカナルビ入りの普及楽譜で合唱人口を増大させた内藤氏、そして歌声運動で生涯の伴侶(夫人のアイさん)を見つけた内藤氏と根っこがつながる。こうやって、音楽愛好家を育て音楽を生活に取り込むのだ。足を使った地道な活動。編集部の青くさい理屈など吹けば飛ぶホコリだ。

志鳥氏は音楽の知識を与えて聴衆を啓蒙し導くという音楽評論家ではない。素人の愛好家に楽しみ方の選択肢をたくさん用意できる音楽目利きだった。近藤さんが原稿用紙の2枚先まで跡がつくほどの筆圧を込めて書く文章は、どれも簡潔でわかりやすかった。読ませるよりも、音読されれば聴き取りやすい流れる文章。そして自然に色彩や情景を喚起するイマジネーションがあった。

近藤さんは精力的に広告を取ってきた。帰社してくると背広はいつもヨレヨレだったが、いつも微笑んでいた。さらにレコード会社やメーカー、音楽事務所とタイアップした企画を進め、パブリシティ記事をたくさん作ってくれた。

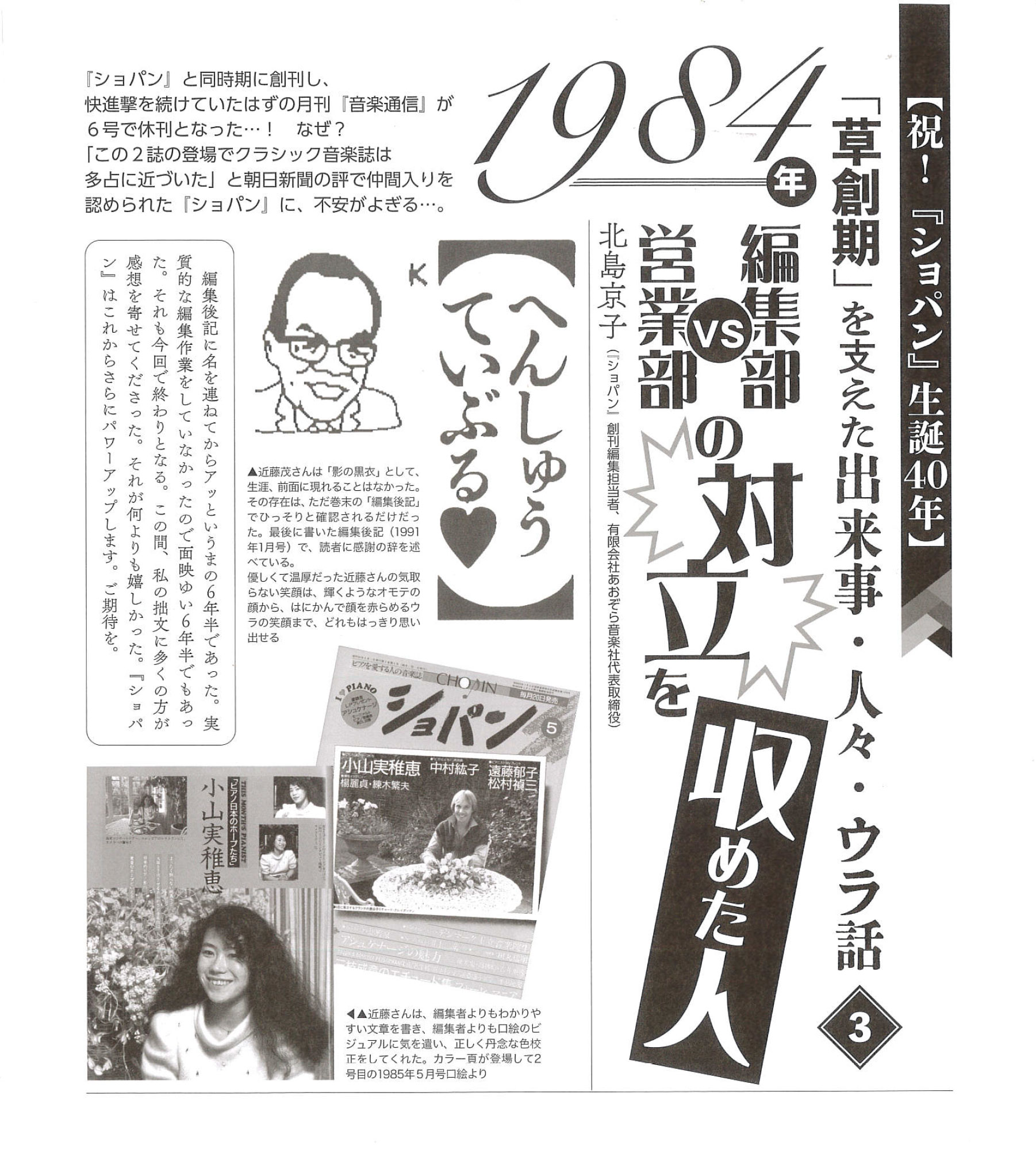

みるみる広告収入は増え、雑誌の売上も伸びた。それでも『ショパン』に初めてのカラー頁を作ることができたのは、近藤さんの入社から1年以上経った1985年4月号(口絵・清水和音さん)からだ。翌5月号で、小山実稚恵さんの口絵の色校正をケシ粒まで確かめるように念入りにチェックする、営業も編集も超えてただ純粋に仕事する近藤さんに胸が熱くなった。

やがて『ショパン』の発展期が訪れる。1985年10月のワルシャワでのショパコン覇者ブーニンの登場をもって、『ショパン』誌は第2ステージへと開花した。近藤さんの(あくまで水面下での)八面六臂の働きがあってのことだ。

…時は流れ1996年7月。突然の近藤さんの訃報が届いた。暑い夏だった。独居の近藤さんは誰にも看取られることなく自宅で帰らぬ人となっていた。熱中症だったかもしれない。夏に弱い近藤さんが、点滴を打ちながら、クライアント先に出かけて行く創刊6号当時の後ろ姿を思い出した。

その時、近藤さんは多くの仕事をやり遂げて、社を退職した直後だったと聞く。でも心はいつも『ショパン』にあっただろう。60代半ば。壮烈な殉職だった。

(続く)