『ショパン』2024年2月号p.66-67より

あおぞら音楽社代表の北島京子は独立前、音楽出版社の(株)東京音楽社(現「(株)ハンナ」社)に勤務していました。その間、同社創業社長の内藤克洋氏(1927~2018)の下で、ピアノ月刊誌『ショパン』の創刊に携わりました。その『ショパン』誌に、40周年を記念して創刊当時の思い出を書くようハンナ社長の井澤彩野氏(1964~2024)から勧められ、2023年6月号から寄稿を始めました。

以下に、12回連載となった「【祝!『ショパン』生誕40年】「草創期」を支えた出来事・人々・ウラ話」の記事を、各回タイトル掲載写真とともに紹介します。

『ショパン』2024年2月号p.66-67より

創刊以降『ショパン』躍進の一因には

活気あるデザイン・レイアウトがあった。

初代デザイナーの光本順一氏に

深く感謝したい

編集長内藤克洋の生涯の友人、作家で編集者の岩崎呉夫氏はことあるごとに内藤氏の企画を助け、『ショパン』草創期には鮮やかで濃やかなデスクとして編集部に喝を入れてくれた(第5回、2023年10月号参照)。

時は『ショパン』創刊の一年前。内藤社長から「この資料を友人の岩崎に届けてくれないか」と封筒を手渡された。行先は講談社である。「岩崎は今、講談社にカンヅメになって執筆中。これは資料だ」と。先日、日本で開催されたダンス世界選手権大会の全貌を2週間後に緊急ムックとして発行する突貫作業の渦中と言う。封筒の中身はタンゴ、フォックストロット、サンバ、ルンバなど「ダンス音楽」の資料だった。

今なら急ぎの書類もネットで瞬時にどこにでも送れるが、当時はFAX。G3機でA4紙1枚の送信に1分かかり、20数枚を送信するなら現物を届けるほうが速いと言われ、私は「伝書バト」になって講談社に走った。

現在の超高層社屋ビルが建つ以前の講談社だ。旧本館の威厳に満ちた4本のエンタシスの柱がある正面玄関を通り(当時は入館チェックもなかった)、磨かれた長い廊下を抜けると風格ある別館が現れ、その一画にスポーツ出版部の「ムック臨時制作室」がしつらえてあり、タバコの煙が外まで流れていた。そこで岩崎さんは一人で原稿を書いていた。

「お待たせしました、これですね!」と音楽の資料を差し出すと、すでに目的のダンス音楽の原稿はできていて(万年筆の手書きだ)、「あとは最終チェックだけ」と、届けた資料からダンスの各種リズムと拍の表記を照合し「これでOK!」。ステップ満載の「競技ダンス技術講座」20ページ分は2分で片づいてしまった。あまりの手際とスピードに驚嘆していると、岩崎さんは一服しながら「もうレイアウトもできあがって、これをはめ込むだけだ」と笑った。

室内には膨大な資料と書き損じのペラ原稿、カラーのポジフィルム、モノクロ紙焼き、トレーシングペーパーが山のように積み上げられ、その横に海外から届いたエアメールがあった。見れば宛先は「日本 講談社」としか書かれていない。「住所を書かなくてもここに届くんですか!」と驚くと、「ハハハ、講談社だから」と岩崎さん。日本最大の出版社だから当然か。ここで緊急出版の100ページのムックを任されているのはどんな人たちかと見たら、執筆はほとんど岩崎氏一人、あとはレイアウトマンが一人と言う。えっウソ、一人!? そこに「できた分です~」と言ってレイアウト紙をドサッと持って来た青年がいた。それがデザイナーの光本順一氏だった。

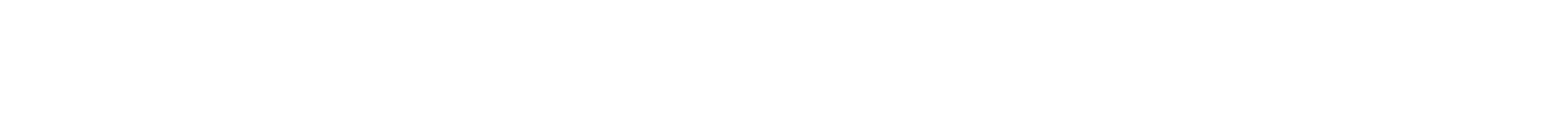

細かい方眼紙のA3見開きには、ダンサーの激しい動きの輪郭を詳細に写し取った鉛筆画があふれ、タイトルはゴチック、明朝、ローマン体の文字が鉛筆で力強く美しく描き分けられていた。

「レイアウトの光本くんだ。今回のキモは、ダンサーの全身の動き、その迫力を写真で見せること」と岩崎さん。「いや~壮絶。点数が多くてトレスコ(トレーシング・スコープ)に何日も首ったけ…」と青年。「選んだ写真は500点くらいか。光本くんのトリミングとレイアウトで見栄えは見違えるほどだ」と。「こちらは光本くんと作った前作。この時も徹夜した甲斐があった」と、『サッカー世界一』という100ページのカラー・ムックを見せてくれた。同じ講談社スポーツ出版部発行。汗が飛んでくるエネルギッシュな誌面。ボールを蹴る大小の写真が跳ねて躍っている。「これも大会の2週間後に出したんだ」。

42年前にMACはなく、Illustrator、Photoshop、InDesign もなかった。今のようにパソコン画面で文字や写真イラストを自由に拡大縮小できたり、写真を簡単に修正できたり、ページレイアウトを短時間で作れるのではなかった。すべてアナログの手作業で、レイアウト用紙に手書きで指定する。文字は写植(写真植字)屋さんに打ってもらい、版下(紙の台紙)に貼り込む。写真は、トレスコという黒い暗幕を張った小さな箱空間に顔を突っ込んで、カラーのポジフィルムに光を当てて拡大投影し、トレーシングペーパーの上に絵柄の輪郭を鉛筆で写し取り、そのトレペをレイアウト用紙に貼って指定する。写真500点のトレースを暗幕内で作業していたら、夜も昼もない。

執筆の岩崎さんもレイアウトの光本さんも、作業にかかる前からすでに完成記事と完成図が頭の中に描かれているとしか言いようがない緻密さ完璧さだった。この一発勝負、修正の利くデジタル時代からは想像もつかない。

その時「どうですか~」と大きな声がして、頑丈で大柄な男性が笑顔で現れた。スポーツ出版部部長の風呂中斉氏だった。後から聞けば(後に写真週刊誌「フライデー」の副編集長となり、ビートたけし「フライデー」襲撃事件では自らの身体を盾にして侵入を防いで名を馳せた)この風呂中部長が、早くから光本さんのダイナミックなレイアウトに注目し、スポーツ出版部『サッカー世界一』『ダンス世界一』を岩崎さんとのコンビで光本さんに依頼したという。光本さんは当時、東京豊島区の印刷会社に勤務するデザイナーだった。(この風呂中氏は、後に『ショパン』からの情報をもとにアルゲリッチの来日時、日本を楽しむアルゲリッチの生き生きショットを「フライデー」に掲載してくださった。)

そして講談社の『ダンス世界一』から一年後、光本さんは『ショパン』創刊のためのデザインを引き受けて東京音楽社に現れた。「クラシックやピアノは初めてですよ」と言いながら、力強くかつ繊細なレイアウトで『ショパン』に生命を吹き込んだ。動きのある表紙は雑誌の顔となった。

岩崎さんは未熟な編集部を助けてくださった。岩崎さんがリライトした記事には、タイトル、サブ、キャッチ、リード、小見出し、写真ネームと多くの要素が付けられるが、光本さんはそのどれをもピタッと受け留め「阿吽の呼吸」をもって見事にレイアウトしてくれた。しかし未熟な編集部が付けたタイトルでピンと来なくても、光本さんは寛容に、ガマン強くレイアウトしてくれた。つまりプロが作るレイアウトは、編集への批評だった、と編集者は知る。迷惑かけたが勉強できた。

嬉しいことに、イキイキ誌面を見て「ピアニストの写真を撮らせてください」と何人もの新しいカメラマンがショパン編集部を訪ねてきた。その中の一人に若き三浦興一氏もいた。また他誌でコンサート写真家として定評のあったベテランカメラマンも、偽名を使ってまで『ショパン』でたくさん撮ってくださった。まだ貧しくモノクロページしかなかった頃なのに。すべて光本さんのお陰だった。