『ショパン』2023年11月号p.68-69より

あおぞら音楽社代表の北島京子は独立前、音楽出版社の(株)東京音楽社(現「(株)ハンナ」社)に勤務していました。その間、同社創業社長の内藤克洋氏(1927~2018)の下で、ピアノ月刊誌『ショパン』の創刊に携わりました。その『ショパン』誌に、40周年を記念して創刊当時の思い出を書くようハンナ社長の井澤彩野氏(1964~2024)から勧められ、2023年6月号から寄稿を始めました。

以下に、12回連載となった「【祝!『ショパン』生誕40年】「草創期」を支えた出来事・人々・ウラ話」の記事を、各回タイトル掲載写真とともに紹介します。

『ショパン』2023年11月号p.68-69より

音楽は自立した音の芸術だが、「環境」の産物でもある。

時には時代の大きな奔流に呑み込まれながら、漂流する小舟。

しかしそこから発する美は鍛えられて強くなる

創刊号から1年間は、巻頭に「今月のことば」を毎号掲載した。ピアノまたはショパンをテーマにした600字前後の提言である。その顔ぶれは、

1号:安川加壽子(ピアニスト)「一枚の楽譜の奥にあるもの」

2号:朝比奈隆(指揮者)「真の天才」

3号:海老澤敏(音楽学者)「音楽そのものの象徴」

4号:山田一雄(指揮者)「不思議な楽器」

5号:伊奈和子(ピアニスト)「技術をこえたもの」

6号:遠藤道子(ピアニスト)「聴衆不在のコンサート」

7号:小川昂(民音音楽資料館創設者)「資料の持つ意味」

8号:宮沢縦一(音楽評論家)「明治ピアノ奇談」

9号:宇都宮誠一(日本ピアノ調律師協会会長)「ピアノは生きている」

10号:小松雄一郎(ベートーヴェン研究家)「アナリーゼについて」

11号:藁科雅美(音楽評論家)「広大な音楽の世界に」

…など。1984年当時、誰もが知る大御所の方々が、多ジャンルの視点から「本質的」かつ「辛口」な提言を届けてくれ、好評を得た。今も色あせるどころか、その真意は時代を越えて深まる一方で、本質は変わらない。その証がこの巻頭言だ。

丸々1ページを使って目立つように掲載したかったのだが、制作費切り詰めの誌面のため、目次横のタバコ1箱大のスペースに押し込み、文字はケシ粒のようだ。先生方には申し訳なかったが、当時はこれが精一杯だった。

『ショパン』創刊の40年前と現在で大きく変わった国は、写真にも挙げた「中国」と「旧ソ連」ではないか。

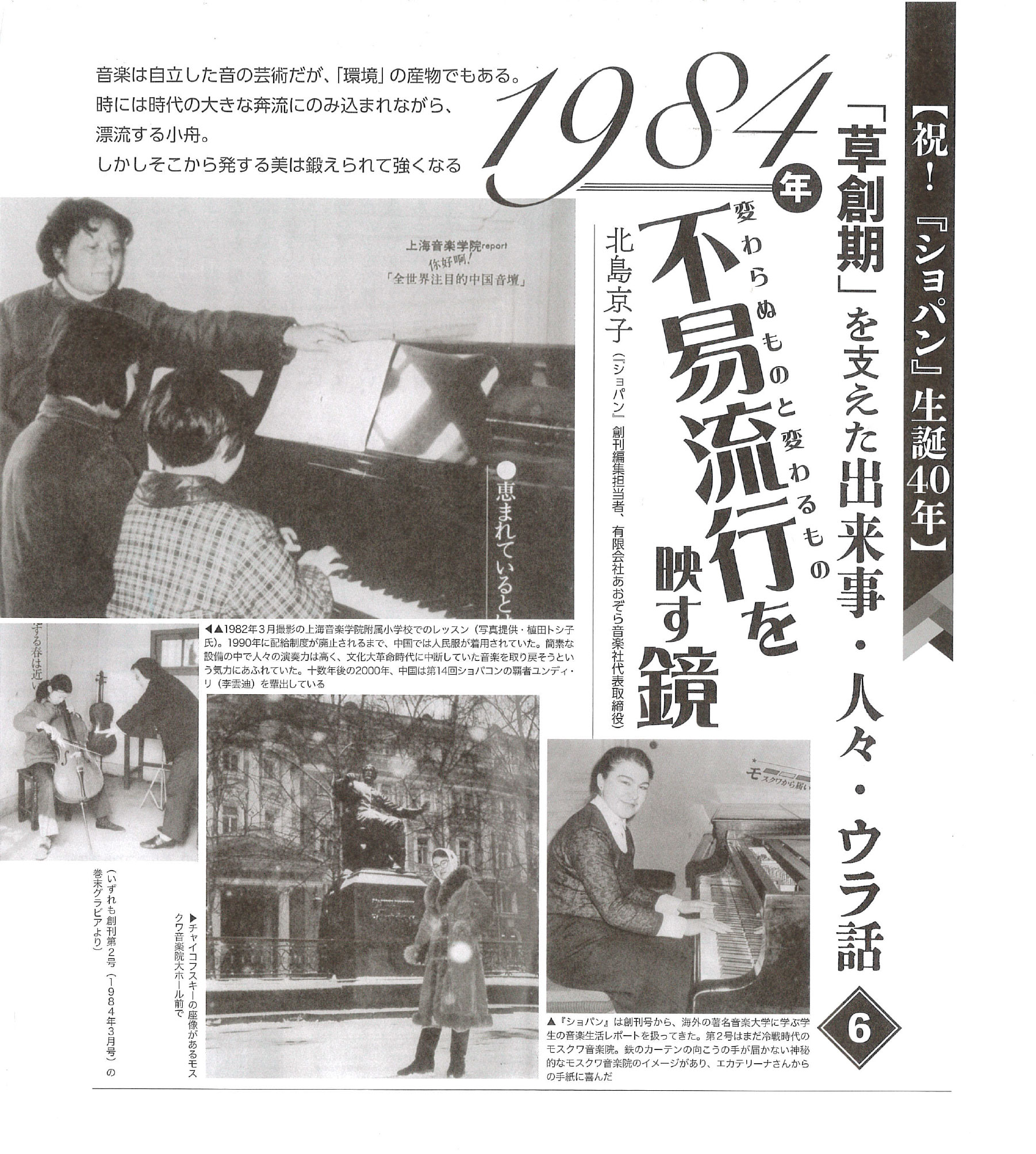

冷戦が続いていた1984年。世界一の大国であるソビエト連邦が地球上から消えてなくなるとは、誰も考えていなかった。モスクワ音楽院は(当時のレニングラード音楽院=現サンクトペテルブルク音楽院も同じく)ベールに包まれた遠い存在で、日本から留学したピアニストは野島稔氏しか知られていなかった。作曲家ではハチャトリアンに認められてモスクワ音楽院に留学した寺原伸夫氏で、その寺原氏の仲介で、第2号にモスクワ音楽院ピアノ科学生の音楽生活レポートが実現した。FAXも電子メールもない当時、郵送されてきた手書きの手紙とネガフィルムに感激した。歴代の作曲家・ピアニストによる輝かしい教授陣の名と、深く熟成された音楽伝統の継承にソ連とは何と素晴らしい国かと驚いた。

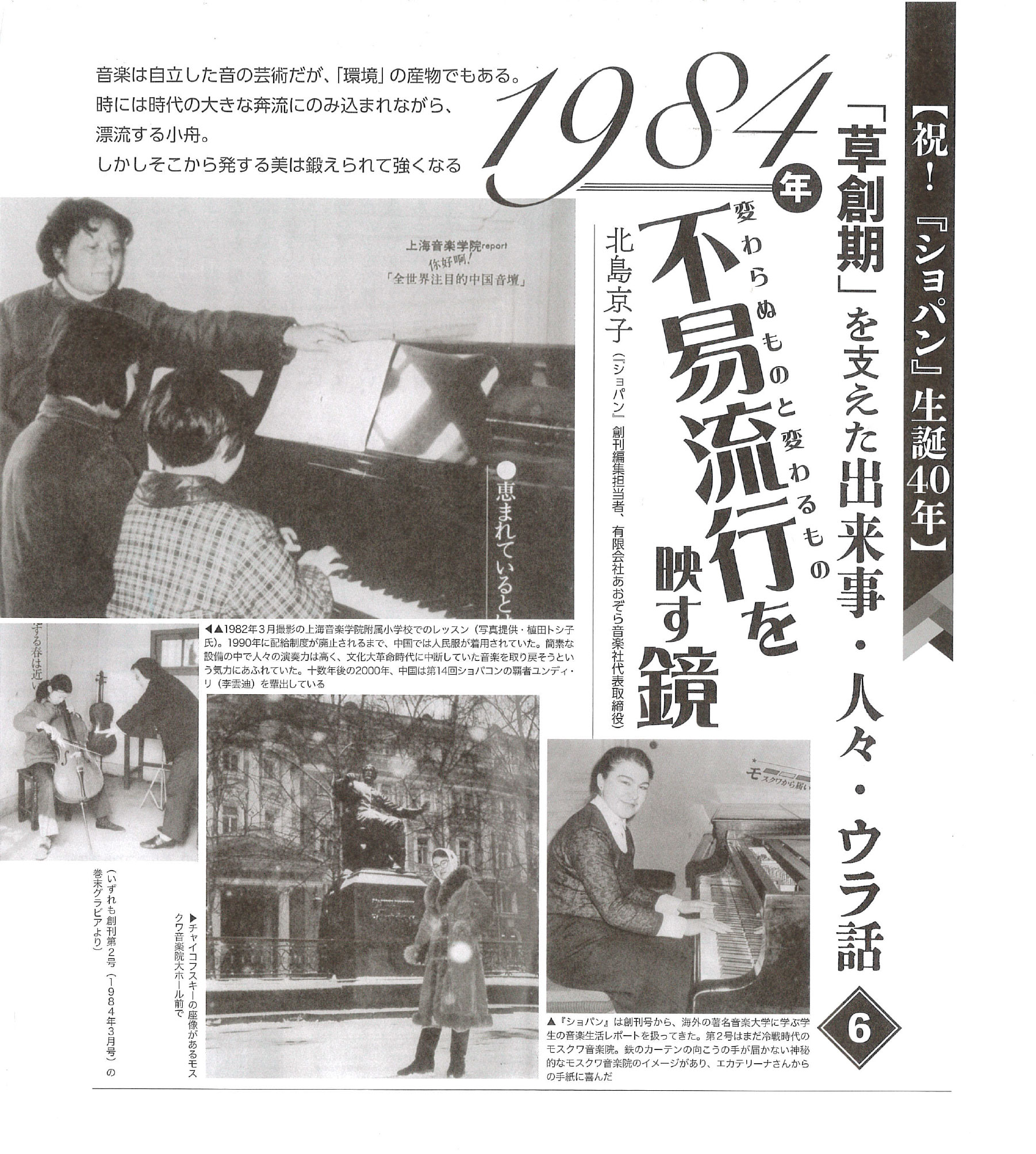

また同じ第2号では、名門として知られる中国の上海音楽学院を、植田トシ子氏によるレポートで取り上げた。1982年撮影の写真の人民服や簡素な設備に隔世の感を覚える。まだ「天安門事件」以前の中国だ。しかし当時から中国のピアノへの熱量はすさまじく、演奏力も優れていた。すでにこの時、十数年後の2000年、第14回ショパコンで覇者リ・ユンディ(李雲迪)を輩出する素地はできていたのだろう。

「韓国」もそうだ。創刊第5号では、ソウル五輪を4年後にひかえた1984年、韓国の最新ピアノ事情を梨花女子大学のピアノ科主任教授にインタビューしている。「ピアノブームが急上昇中で、ソウルだけで音楽大学が5校あり、競争率は十数倍の難関」と語っている。この31年後の2015年、第17回ショパコンでチョ・ソンジンという覇者を出すことをこの時に予想できただろうか。

現在では、多くの国際ピアノコンクールですでにアジア勢はメジャーな実力存在となっているが、1984年はその端緒となる時期だった。肝心なところはまだ表面には見えなかったが。

日本では『ショパン』創刊後、3つの事件(1985年8月の「日航ジャンボ機墜落」、9月の「プラザ合意」、10月の第11回ショパコンの「ブーニン誕生」)を経て、空前のバブル景気と、著名な海外演奏家・演奏団体の来日ラッシュと、国内各地の音楽ホール建設ブームの時代へと突入していく。

旧ソ連の崩壊も天安門もソウル五輪も、ともに日本の昭和の終結(1989年)と年代は重なる。ひとつの時代の区切りだった。今思えば『ショパン』創刊1983年12月から昭和の終わりまで、大きな時代のうねりのなかに『ショパン』はいて、その変化の中で恩恵を享受したといえる。

今注目を浴びる「BRICS」5ヵ国(ブラジル・露・中・印・南ア)は、GDP(国内総生産)ですでに先進国の「G7」7ヵ国(米・英・日・独・仏・伊・加)を追い越した。今世紀に大きく経済発展する底力を秘めたBRICSは、民族性も強く、もともと音楽の伝統も豊かな国々だ。

文明としての西洋クラシック音楽が消えてなくなることはあり得ないが、それをふまえて21世紀の音楽文化地図がどのように広がるか楽しみである。第4回でふれた神聖ローマ帝国時代からの伝統を有するウィーン少年合唱団に、今ではアジアの少年たちがたくさん在籍している。ひとたび西洋音楽を身につけたアジアやアフリカ系の人々の音楽センスがきっと新しい音楽シーンとピアノシーンを開くに違いない。

日本国内でもピアニストが、TVメインメディアに登場する機会を得て芸能事務所に所属するとか、ユーチューバーとして100万人フォロワーを得るとか、自ら株式会社を興し、プロの演奏家団体を創設しマネージして起業家としても生きるなど、40年前には考えられなかったことだ。が、『ショパン』を創刊号から通読してみると、その芽生えや兆候は早くから読み取ることができる。

『ショパン』は、これまで常に時代に寄り添い、その変化を取り入れ、時代に適応しながら40年誌面作りを続けてきた。適応力が継続の要だった。移り変わりはあっても、ピアノと音楽への熱量は変わることはない。今後ももちろん熱量は増え続けるはずだ。