『ショパン』2023年7月号p74-75より

あおぞら音楽社代表の北島京子は独立前、音楽出版社の(株)東京音楽社(現「(株)ハンナ」社)に勤務していました。その間、同社創業社長の内藤克洋氏(1927~2018)の下で、ピアノ月刊誌『ショパン』の創刊に携わりました。その『ショパン』誌に、40周年を記念して創刊当時の思い出を書くようハンナ社長の井澤彩野氏(1964~2024)から勧められ、2023年6月号から寄稿を始めました。

以下に、12回連載となった「【祝!『ショパン』生誕40年】「草創期」を支えた出来事・人々・ウラ話」の記事を、各回タイトル掲載写真とともに紹介します。

『ショパン』2023年7月号p74-75より

創刊までの道のりはさんざんだったが、フタを開けてみれば一転。

『ショパン』創刊号は各方面から好意的に迎えられ、「新風を起こしてくれ」と言われた…。

月刊誌は1ヵ月という販売期限があるので、普通は在庫がなくなったら完売。長く売り続ける本なら「増刷」することもあるが、月刊誌を増刷すれば、すぐ月が変わって翌月号となり、増刷号は古びて売れ残りとなるのがオチ…にもかかわらず、『ショパン』創刊号は発売3日にして増刷に踏み切った。それだけ出足が早く注文が集中したからだった。

当初「内藤さん、道楽で始めるの?」とからかったその人も、創刊号を見てからは「この調子でがんばりなさいよ」と一夜にして温かいまなざしに変貌した。

「松葉杖で転んで広告を取ってくる内藤さん」と揶揄もされたが、広告に恵まれたわけではない。制作費は厳しく、カラー印刷は表紙のみ。口絵も本文もずっとモノクロで、口絵にやっとカラーが登場したのは1年以上経ってからだ。

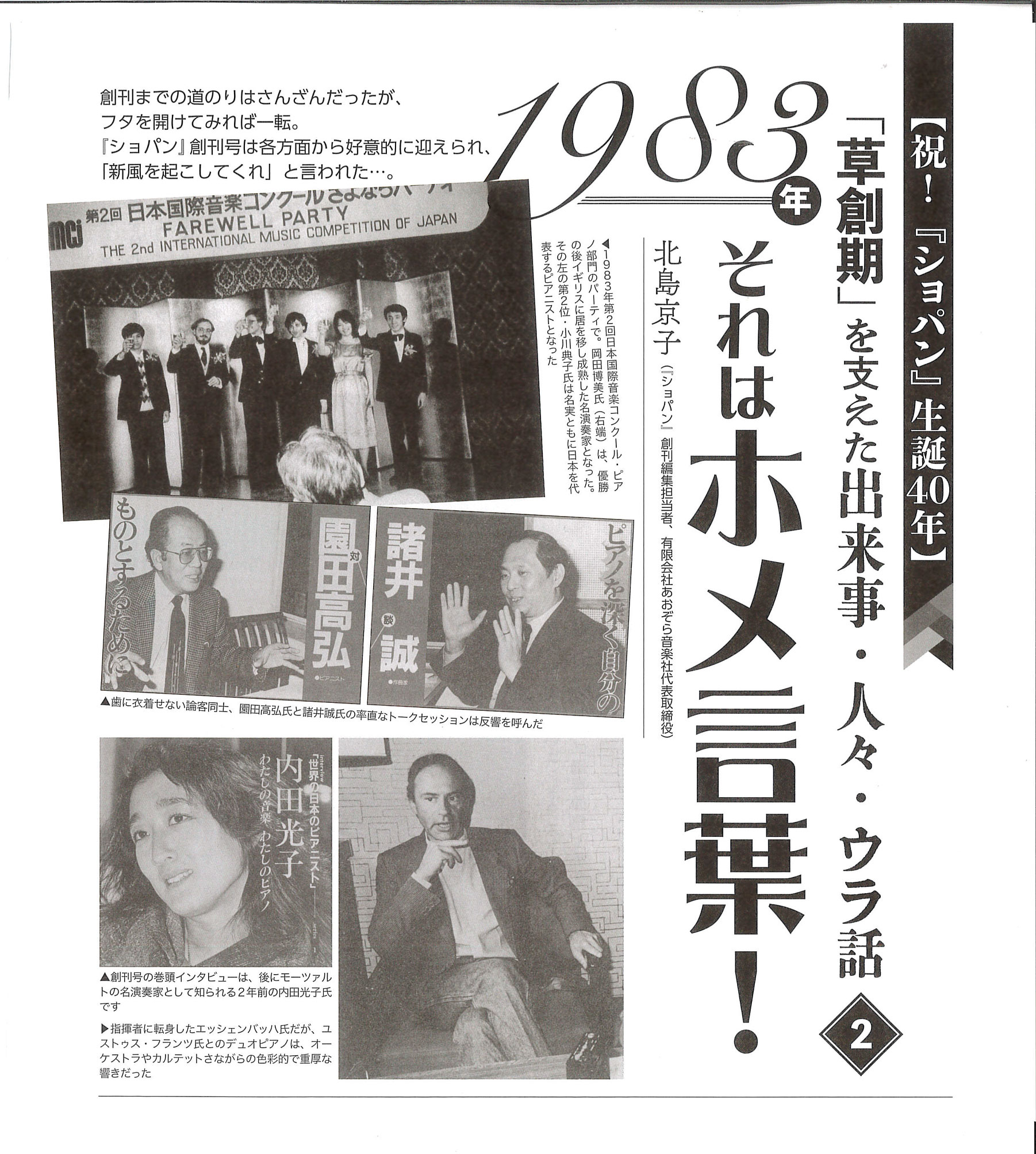

創刊号で特集した「第2回日本国際音楽コンクール」(主催:日本演奏連盟主催)は、当時わが国で唯一の国際ピアノ・コンクール。1983年第2回の優勝者は、岡田博美氏、第2位が小川典子氏だった。

編集部は2週間の密着取材で、会場と出場者の宿泊ホテルに入り浸り「国際コンクールならではの人間模様」というインサイド・エピソードを掲載した。今でこそコンクールの密着取材は当たり前となったが、当時はそんな突撃レポートをする音楽誌は『ショパン』しかなかった。

フィルムをたくさん腰に巻き付けカメラをぶら下げてあちこちに出没するので、期間中「フォーカスとショパンに気を付けろ」というジョークが生まれた(写真週刊誌『フォーカス』の激写・隠し撮りが騒がれた頃だった)。そして「ほんとショパンって、すっぽんね」(一度狙ったら放さない)と言われた。これらはホメ言葉だ。

一方「ショパンはミーハー誌」という声も。これはどうなのだろうと内藤編集長に伝えると、破顔一笑「もちろんホメ言葉だ。大いに嬉しい。他誌にはできないからな」「今後はどんなものでもホメ言葉と解釈しろ」とハッパをかけられた。

創刊号のインパクトは遠く伝わり、エアメールがいくつか舞い込んだ。海外在住の日本人ピアニストから「フランスのピアノ事情を書かせてください」、「現地の音楽祭を取材して送ります」などの立候補があった。「ヨーロッパでもこんなテイストのピアノ誌、ありませんよ」と書かれていた。

モノクロ誌なのに、何人かのカメラマンが「ピアニストを撮らせてください」と編集部を訪ねてきたのも嬉しかった。

「ピアノの面白情報はフライデーまでご連絡を」と書かれたハガキが届いた。講談社の写真週刊誌『フライデー』の創刊準備編集室からだった。『フライデー』は『ショパン』の1年後に創刊されている。

意外な訪問者がいた。ピティナ創設者の福田靖子氏だった。後ろを歩く内藤編集長が隠れる3倍ほどの恰幅で編集室を覗き込み、開口一番「まあ、こんな狭く汚い部屋で『ショパン』が生まれたとは!!」とおっしゃる。これもホメ言葉だ。「イエス・キリスト様だって、暗く狭い馬小屋で生まれましたよ」と返すと、「ふふ言うじゃない、頑張るのよ」とにらまれた。創刊号を見ての表敬訪問と激励に恐縮しつつ、嬉しかった。17年後の2000年にショパン社から刊行した福田靖子氏の遺稿集『音楽万歳』を見るたびに、この日のことを想い出す。

ピアノ誌はピアノだけを扱っていればよいのではない。音楽があってピアノがある。ピアノは音楽における定点楽器で、出発点である。創刊にあたってそのことを打ち出したいと思った。

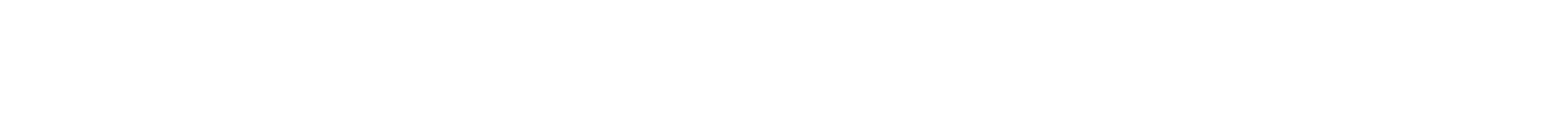

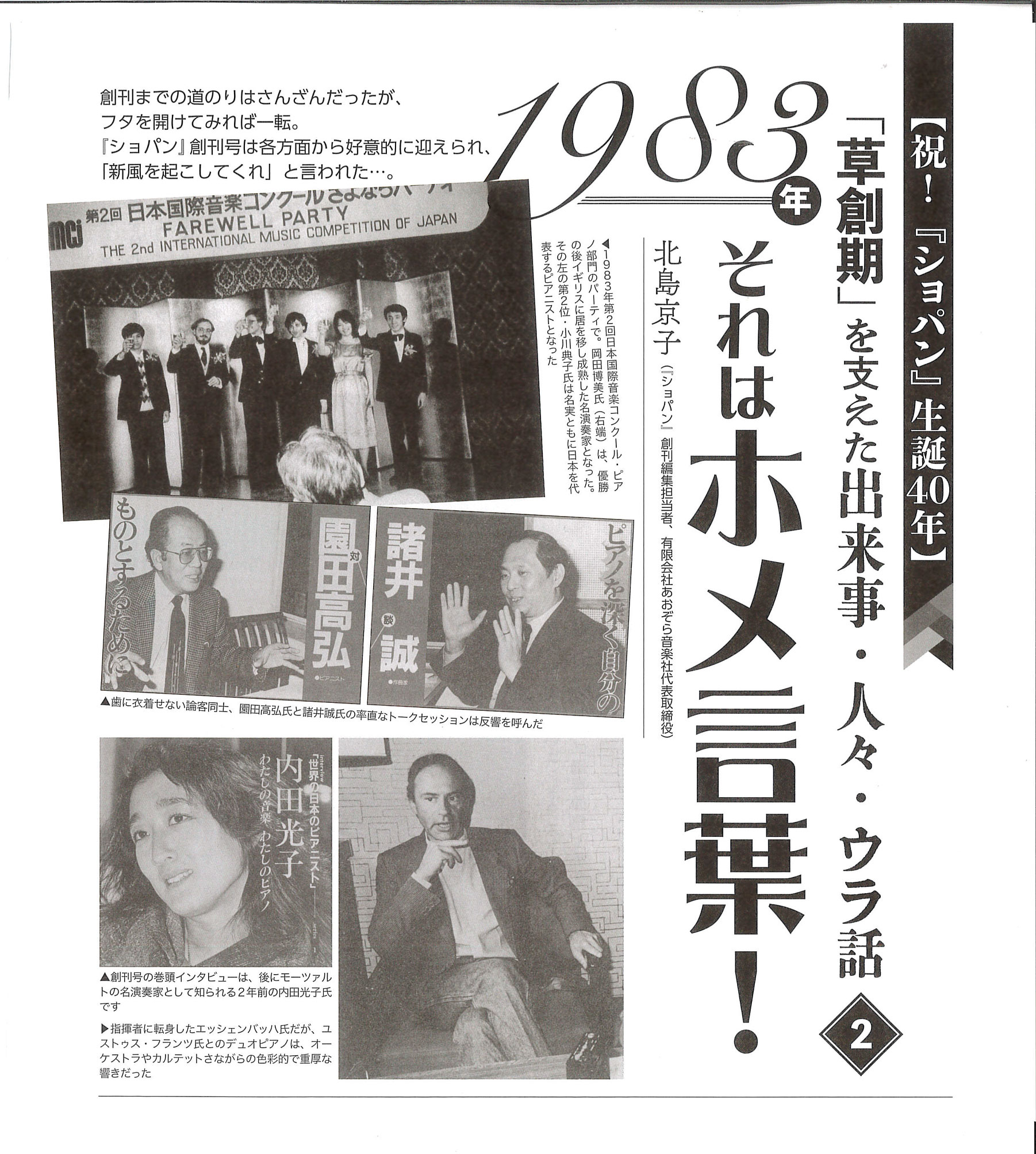

エッシェンバッハ氏+ユストゥス・フランツ氏の対談では「ピアニストであるために、オペラやオーケストラを知る必要」が語られ、園田高弘氏+諸井誠氏の対談では「どの調でもカデンツ(終止形)が弾けるよう移調奏できることがピアノ学習の最初の山だ」、「バロック音楽ではチェンバロが和音の構造(バッソ・コンティヌオ)の数字を見ながら即興的に演奏していくという、音楽構造の本質に触れた練習をするが、現在のピアノ教育ではゼロ」として構造、調性感、和声機能感の体得の必要性を強調した。「ピアノで一つの旋律を弾くとは、フレーズ中のある音とある音の「関係」を表現することだ」、「音楽大学を卒業するのは簡単だが、モーツァルトを卒業するのは大仕事だ」と語っている。

内田光子氏は「モーツァルトのオペラを知らずして、ピアノ曲の音型を弾くことはできない」、同様に「ベートーヴェンの交響曲を知らずして、ピアノ・ソナタがわかるわけがない」と語った。

三宅幸夫氏は「バッハのコラールや宗教声楽曲とクラヴィア曲は無関係であるわけがない」と語り、中村紘子氏は「ショパンのポーランドを知るのに、ポーランドの国民作家であったシェンキェビッチの小説を読むのは必須」と語っている。

どれも木ではなく森を見よと言っている。歴史文化と音楽という森を俯瞰することで初めて見えてくるピアノの音符がある。今でこそピアノ学習で当たり前に言われることだが、40年前にはほとんど指摘されなかった。『ショパン』では森を扱いたいと心がけてきた。

そう思っているうち、朝日新聞で『ショパン』と並べて書評に取り上げられた、同時期創刊の『音楽通信』が「休刊」になるという噂が届いた…。

(続く)