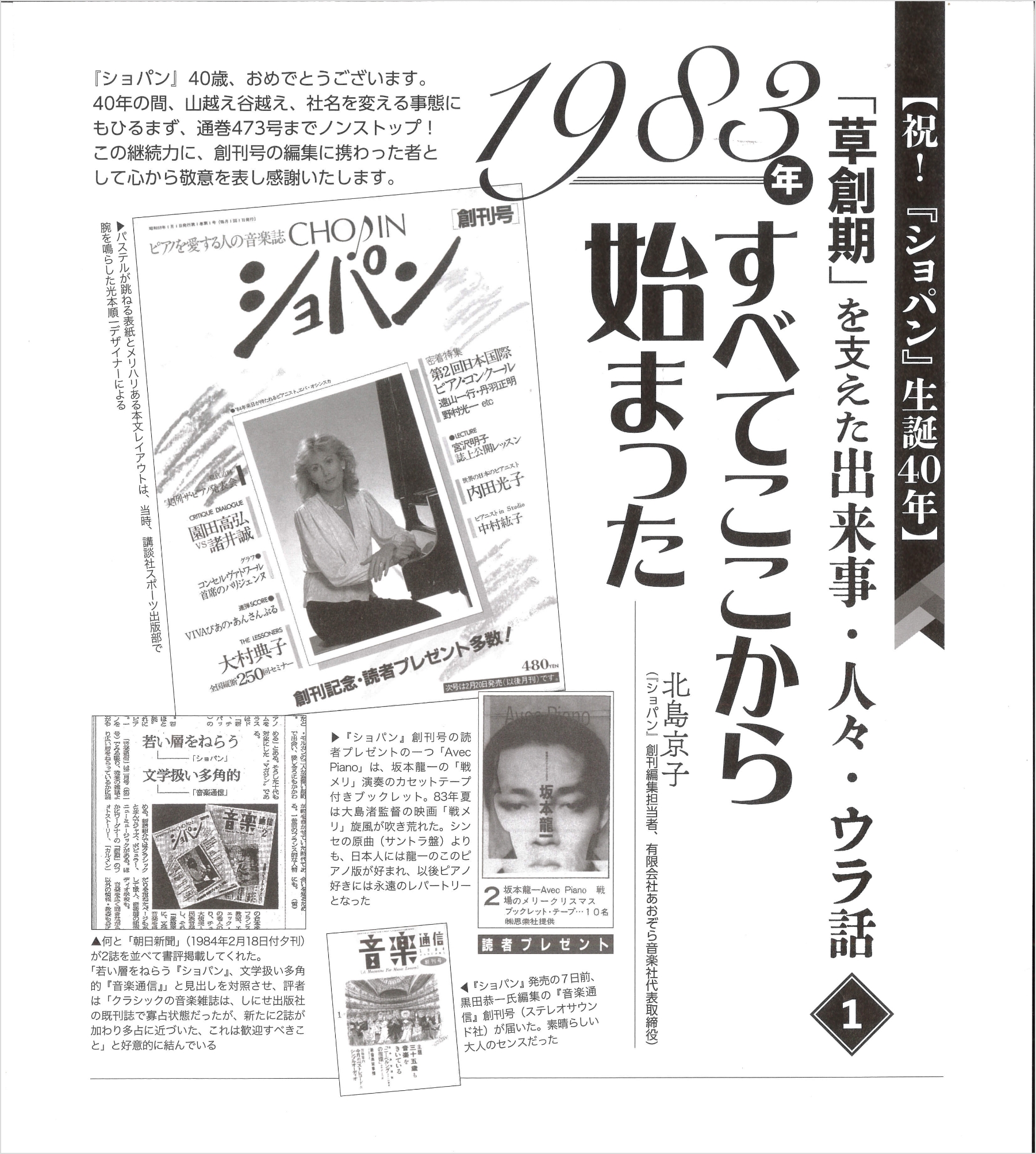

『ショパン』2023年6月号p48-49より

あおぞら音楽社代表の北島京子は独立前、音楽出版社の(株)東京音楽社(現「(株)ハンナ」社)に勤務していました。その間、同社創業社長の内藤克洋氏(1927~2018)の下で、ピアノ月刊誌『ショパン』の創刊に携わりました。その『ショパン』誌に、40周年を記念して創刊当時の思い出を書くようハンナ社長の井澤彩野氏(1964~2024)から勧められ、2023年6月号から寄稿を始めました。

以下に、12回連載となった「【祝!『ショパン』生誕40年】「草創期」を支えた出来事・人々・ウラ話」の記事を、各回タイトル掲載写真とともに紹介します。

『ショパン』2023年6月号p48-49より

『ショパン』40歳、おめでとうございます。

40年の間、山越え谷越え、社名を変える事態にもひるまず、通巻473号までノンストップ! この継続力に、創刊号の編集に携わった者として心から敬意を表し感謝いたします。

ピアノ新雑誌の構想を、編集長の内藤克洋氏(1927~2018。創刊時の版元・東京音楽社の社主)は長らく温めていたと言う(内藤氏の長女で現ハンナ社長の井澤彩野氏談)。

創刊への着手は1983年の春。この時ピアノ界は王者ルービンシュタインを亡くした直後。いまだケンプ、ホロヴィッツ、R.ゼルキン、アラウ、ギレリス、リヒテル、ミケランジェリら20世紀の巨星は健在だった。ピアニストは神秘のベールをまとい、同年6月のホロヴィッツ初来日の5万円席は発表と同時に売り切れた。ポリーニやアルゲリッチは年齢的に「中堅」だったし、24歳のダン・タイ・ソンは「ショパンコンクール初のアジア人優勝者」の肩書が初々しかった。

国内では、東北新幹線と上越新幹線が開通し、83年NHKの朝ドラ「おしん」が前代未聞の視聴率60%を記録、ドラマ「金妻」がブレイクし、東京ディズニーランドがオープンした。松田聖子の「SWEET MEMORIES」が街に流れる中、桐朋を興した日本ピアノ界の天皇・井口基成氏が逝き、三宅島が大噴火した。地殻が動き何かが芽吹く1983年。CDプレイヤーが初めて売り出された年だった。

創刊の予告と挨拶をしに、関係者たちを訪れた。

内藤氏が出向くと、ある音楽団体からはけんもほろろに言われた。「内藤さん、道楽で始めるの?」。

「いえ、もちろん事業ですよ」。グッと胸をそらして内藤氏は返した。

陰でヒドいことを言う人もいた。「松葉杖の内藤さんは担当者の前で転んで広告を取ってくるから大丈夫だよ」。現在なら口にするのを憚ることも、40年前は平気で言った。

雑誌の流通を扱う取次会社を訪れた。すると開口一番、「本気?」 「ちょうど黒田恭一さんが新しい音楽誌を創刊するから、それを見て爪の垢、煎じてみたら」といなされた。

それを知った社の創刊準備スタッフたちは「え!?」とざわめいた。あの黒田恭一さん、誰もが一目置く博識とセンスにあふれ、読者の信頼篤い音楽評論家の黒田紳士が雑誌を創る! 香しさが漂ってきそうだ。ホンネを言えば、とてもかなわない! どうするんだ! 業界の耳目と期待はもっぱら黒田新雑誌に集まり、内藤新雑誌は蚊帳の外だった。

なに、ヨソはヨソだと雑音を一蹴し、内藤編集長は吼(ほ)えた。

「ピアニストを身近に。ピアノを日常に。これを肝に銘じろ!」

「ピアノ芸術もピアノカルチャーも両方入れる。それが雑誌だ!」

「誌面の見開きは、テレビ画面だ。文字と写真の配置を考えろ!」

ハッパをかけられる毎日だったが、制作協力者も集まってきた。平凡社の『別冊・太陽』でピアノムックを制作した編集プロダクション「スーパー・ボウル」の金子卓社長がイキの良いライターを送り込んでくれた。そしてこの金子氏が「ショパン」という名を提案してくれた。

多くの候補から一つを決める会議は揉めに揉め、「ショパンなんて、あからさまで恥ずかしい」と退く編集者がいる一方、「ショパンはピアノそのもの。絵も音もイメージできる」と推す制作スタッフがいた。内藤編集長は決然と言い切った。「知ったかぶりの気どりは捨てよう。覚えやすい『ショパン』で行く!」。

誌名はインパクトがあった。「ショパンです」と名乗ると、「ふざけるな」「おちょくるのやめて」と、まだ見ぬ雑誌を怪しみ、執筆や取材をキャンセルする専門家が相次いだ。一方で「あら、ショパンさん! いらっしゃい」と「さん」付けで取材者を歓迎してくれたピアニストがいる。中村紘子、内田光子、宮沢明子の三氏だった。この時から雑誌作りに拍車がかかった。励まされた恩は一生忘れない。

宣伝を開始すると、批判の刃が飛んできた。ある音楽団体から「芸術家ショパンの名を商売に使うな、おこがましい」。すると「ショパンの名に商標も著作権もない」と内藤社長は毅然と跳ねのけるのだった。

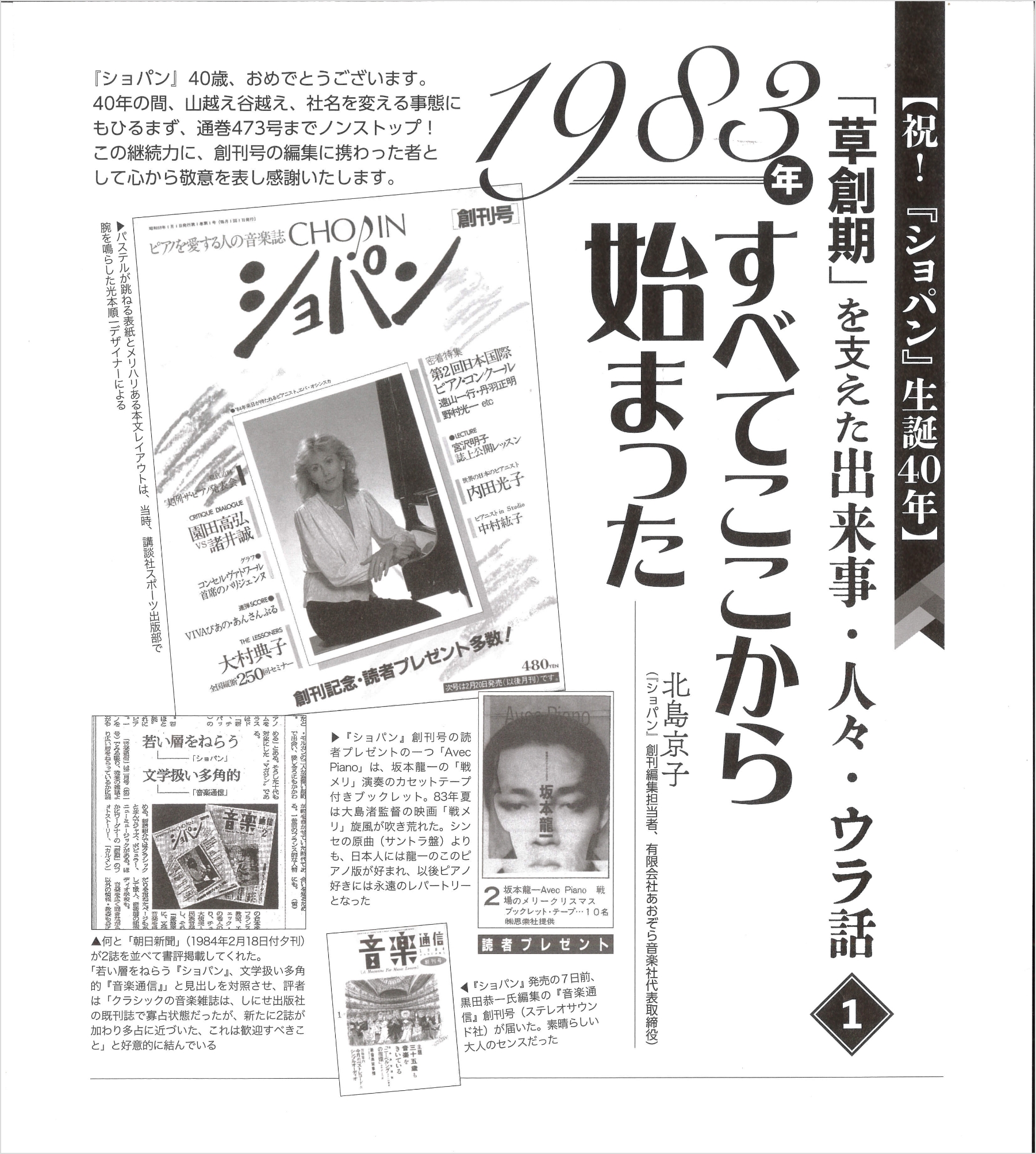

創刊号は華やかだ。国際コンクールレポート、インタビュー、座談会、対談など、全体の9割が編集部の取材・構成記事で、語り口が親しげだった。

なかで異色なのは、現在ピアニスターHIROSHIとして活躍中の吉田洋氏(当時、東京藝大4年生。黒のブランド服に身を包みブーツを履いていた)による「音大生のファッション感覚」というキャンパス座談会で、音大生の保守傾向と創造性の関係にメスを入れた。その吉田洋氏編曲の連載ピアノ・デュオの2色刷ページは楽しく、「連弾」はバイエルの感覚、「ピアノ・デュオ」はタキシードのラベック姉妹の感覚、「センスが違う」と、絵本作家・高野紀子氏の描くウサギに言わせている(当時のピティナには未だ連弾部門もデュオ部門も存在しなかった)。この吉田氏を編集部に連れてきたのが、「ピアノの金八先生」こと大村典子氏で、全国のピアノ教師に慕われ絶大な影響力を持っていた。

大村氏の連載「THE LESSONERS」では、各地のピアノ教師の声を広く取り上げ「実例THEピアノ発表会」もにぎやか誌面だ。当時のピティナもピアノ専門誌『ムジカノーヴァ』も、未だ「発表会」特集はなかった。

こうして1983年が暮れる12月18日、創刊号が発売された。その日、東急東横線の中で女子高生がエバ・オシンスカの表紙の『ショパン』を読んでいたとの報告が入った。やった~!と快哉を叫ぶ編集部。増刷が決まったのはその3日後だった。

(続く)